10卷本《中国哲学通史》近日已全部出版。这套书从2007年启动,至今历15年之久。其过程很漫长,亦有诸般酸甜苦辣,但结果是令人满意的。我作为这套书的策划者,也为此感到非常高兴。现借此时刻,回顾一下酝酿、立项、撰写、编辑和出版的过程,也算为当代学术史留一点雪泥鸿爪。

府建明

0 1 哲学有什么用?

现在常有朋友要我推荐一些哲学方面的书,同时会随问一句“哲学到底有什么用?”我对有人喜欢哲学总是乐观其成的,但对“哲学有什么用”的问题则时感惶悚。因为回溯整个中西方哲学史,哲学家而能显达、长寿或者坐拥财富者并不多,即便有之,他们也不是靠哲学而获得的。

所以我会谨慎地对他们说:从某种意义上讲,哲学相对于其他具体的学科,是一种无用之学,人们不因为学了哲学就可为官、就可长寿、就可发财。这话让那些希望从哲学中获得某种“好处”的朋友,不免有些气馁。

但我同时想告诉他们,哲学作为一种形上之学,是追问世界本原和生命意义的,人之为人就始终无法回避这个问题,不管你是否自觉在思在问,这些问题始终存留在你的心灵深处;即便是“哲学有什么用”的问题,其实也是一个哲学问题,它已经包含了你对人生与价值的某种倾向。

我们或许无法从哲学中获得具体的“好处”,但可以通过学习哲学(或某种哲学思潮)而让自己明白些、通达些。从这个意义上讲,“哲学是无用而大用”,学一点哲学是有“好处”的。

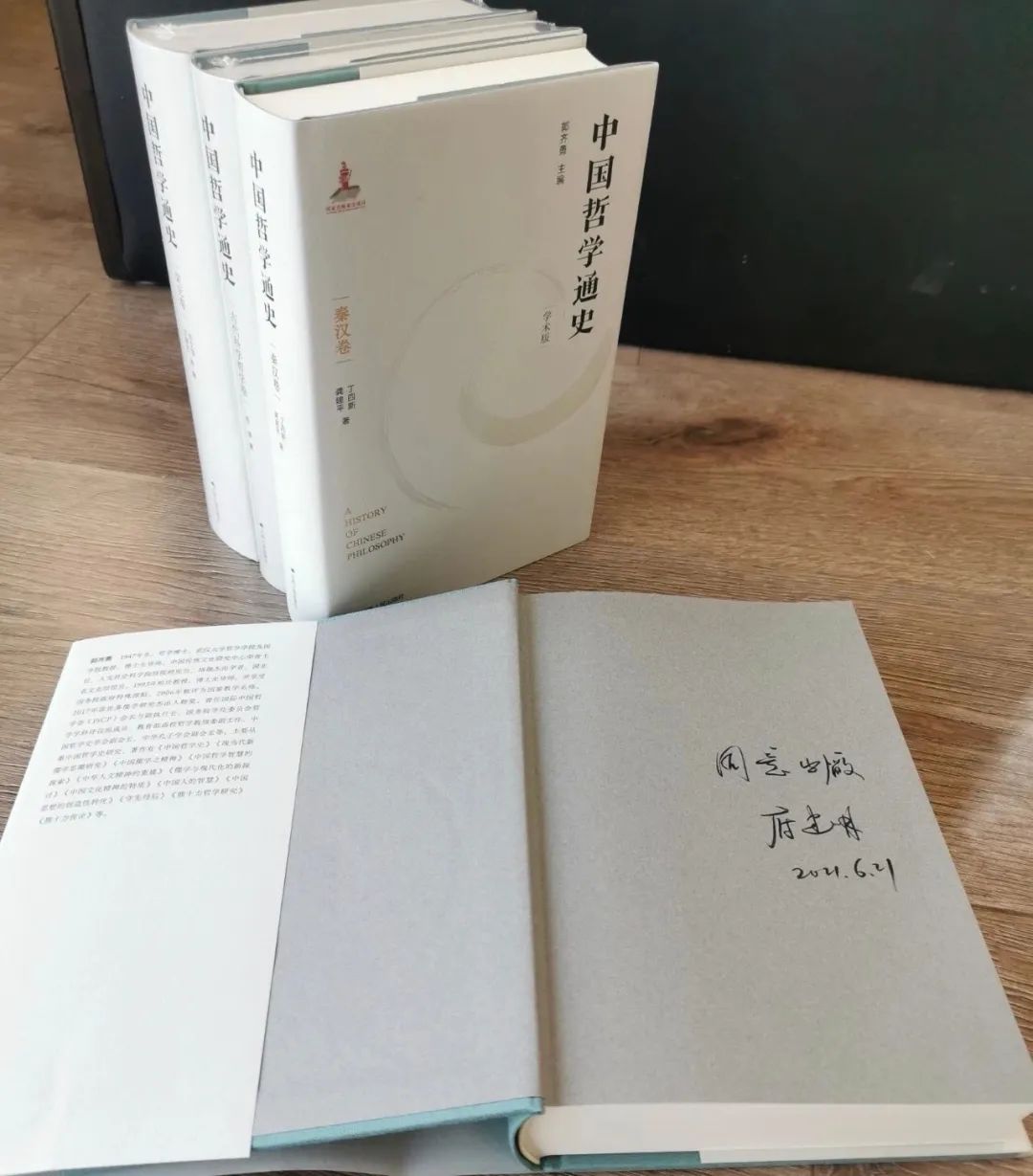

《中国哲学通史》全十卷书影

0 2 酝酿策划

我产生新做一套大型的《中国哲学通史》的想法,要追溯到2004年,那时我社正在组织力量编辑叶秀山、王树人总主编的《西方哲学史》(共8卷),我负责整个项目的统筹工作。那时我就想,如果我们能出一套如此规模的《中国哲学通史》,就可形成在西哲和中哲出版领域的双翼,对提升我社在业内外的影响一定大有禆益。

除了这一直接的动因,我有另一个想法常萦于心,就是中哲史研究近百年来,其研究方法较为固化,如传统的几部代表性的中国哲学史著作,要么以西哲范式比附中哲史,要么以“唯物”“唯心”二分法处理中哲史,而中国哲学自身的丰富特色不能得到真实呈现;改革开放三十余年来,学界对此已有诸多反思,亦有不少成果,应该有一部新的大型的通史类著作进行总结和深化。

基于这样的考虑,我萌生了组织学者撰写一套大型的《中国哲学通史》的念头。我当时首先想到了任继愈先生,因为他是享誉学界的《中国哲学史》(4卷本)和《中国哲学发展史》(7卷本,出版4卷)的主编,同时也是当时中国哲学史学会的会长,在中哲史研究领域可谓是泰山北斗。而我因从20世纪90年代开始就担任任先生主编的《佛教大辞典》《中国佛教丛书》等多个项目的责任编辑,与任先生常有接触,关系密切。

任继愈先生

我为此给任先生写了信,并专程去拜访他,谈了自己的想法。任先生首先对我的想法很表赞成,他说经过这么些年,中国哲学史的研究有了不小的进步,无论在方法论上还是新见材料上都有新突破,所以都有重新总结的必要了。他并说,人民出版社要重印他主编的《中国哲学史》,他也叫出版社不要重印了,因为此书有时代的局限。

但任先生说,要主编一套新的大型的《中国哲学通史》,他本人已经没有精力了,要我考虑其他的年轻一点的人来承担。当时他就提到了武汉大学哲学系(后为哲学学院)。他说武大的中国哲学史研究一向很扎实,萧萐父先生的团队也很齐整,当然萧先生年纪也不小了,精力恐怕也不行,他的学生郭齐勇年富力强,学识人品都好,也有组织能力。

0 3 开始组稿

我听了任先生的建议,并私下做了一些调研,就在2006年第一次给郭齐勇老师写信。我记得当时还没有郭老师的电子邮箱,我是用纸质信件联系他的。郭老师很快给我回了信,很热情但也很谨慎。热情是他对这个项目的意义表示充分肯定,谨慎是他表示做这样的大项目有较大难度,容与相关同事商量后再定。

郭齐勇教授

恰在此时,我们集团正在组织出版《凤凰文库》,需要邀请一些著名学者担任学术委员,郭老师属受邀之列,专程来南京开会。我在会议期间与他做了进一步沟通,其意还是说服他,希望他能出面主编这套书。我把我社已经出版的《西方哲学史》《中国近代通史》及其他正在落实的重大项目向他做了介绍,郭老师显然受到了鼓舞。他回去后,又与我通过邮件交流了多次,才基本达成了《中国哲学通史》的编撰出版意向。

事后我了解到,当时在武大哲学学院中哲史教研队伍中,关于做不做这个项目是有不同意见的。当时尚较年轻的吴根友兄力主做这个项目,他认为这对推动武大中哲学科的建设有重要意义。而有些教师有顾虑,原因是大家手头都比较忙,这种集体性项目牵涉精力又多,弄不好会虎头蛇尾,吃力不讨好。

郭老师为此做了不少说服工作,同时把与武大有师友渊源的几位外校专家动员进来,如中山大学的龚隽、深圳大学的李大华、陕西师大的丁为祥、华中农大的萧洪恩、上海师大的吾淳等。

和作者团队在武汉大学碰面

2007年3月,我和郭老师商量在武汉大学开一次作者座谈会,就此套书的内容、特点、框架、规模等进行研讨。我当时任总编辑助理,独自一人前往。这次会上,确定了以“学术版”的方式来编写这套书,即在总的体例和框架内,允许各卷作者较自由地按照自己的研究来写作,突出学术性和原创性;时间的起迄,是从先秦至1949年,这比以往同类的中哲史著作多了一个“现代卷”。

另外考虑到以往对少数民族哲学和古代科技哲学的关注较少,同类的通史性著作大都付诸阙如,于是决定这套书增加这两方面的内容,但当时尚未有专设“少数民族哲学卷”和“古代科技哲学卷”的计划(原计划这套书为8卷)。

当时会上也议到成立编委会的问题,即由郭老师任总主编,另设两位副总主编协助郭老师工作,各卷则设主编以负责。我通过以往的经验,觉得作者架构越简单越好,所以私下与郭老师商量,建议全套书只设一主编,也无需编委会;各卷也不设主编,而是以“著”的形式署名,以利于提高作者的积极性。郭老师觉得我的这个意见很好,后来即遵此实行了。

2008年的春季,我和郭老师商定在武大再开一次编写工作会议,明确各卷作者的分工,推动这个项目的全面实施。这次会议上,在郭老师的通盘考虑下,明确增加了“少数民族哲学卷”和“古代科技哲学卷”这两个专卷,全套书扩展为10卷;各卷的字数在50万字左右,但根据需要可以有适当浮动;各卷的第一作者为各卷组织者、统稿人,各卷署名以3人为限,超出者以“等”字表示,具体情况在后记中述明。

会上由我代表出版社与作者方签订了合同,先是与郭老师签订了整套书的主编合同,同时又与各卷的第一作者分别签订了分卷合同。为什么签这样的合同?这是我与郭老师商量的,一是提高各卷作者的积极性,因为当时好多大型套书都是只签一份主编合同,分卷作者的积极性多少受到影响;二是我们这套书名为“学术版”,允许各卷作者在总的框架下,有自己的研究和创见,各卷分别签合同,也是希望他们做到文责自负。这就是“责权利”相统一。后来看来这个做法是有效的。虽然我们出版社为此要多用9个书号(原来一套书只要1个书号),但对推动这套书的编写是有积极意义的。

会后,郭老师希望出版社提供一个编写体例,供大家参照执行。我于是亲自拟定了一份,涉及撰写宗旨、内容范围、框架结构、引文要求、注释规范等等,应该说相当详尽。我把这份体例发给郭老师后,郭老师作了一些补充,又发我看了一下,然后作为定稿发给各位作者。随后我应作者的要求,给大家分别寄赠了一套《西方哲学史》,既有供参考的意思,也有鼓励的意思。

0 4 艰难催稿

2008年以后,各卷作者收集材料、研读消化、潜心写作,而对出版社和我,则是一个漫长的等待过程。原计划这套书是5年内交稿,出版社计划用2年时间编辑出版,大概于2015年出来。但由于作者都比较忙,有种种可以想象的原因,所以不断延后。

我虽然希望作者能够早点交稿,希望早点看到书的面世,但也充分理解学术研究和写作的不易,所以我都是每年在节日期间,通过向郭老师发邮件问候的形式,了解书稿的进度,自然也暗含催稿的意思。同时,我把我社在这期间新出的《中国佛教通史》和《中国美学通史》等信息相告知,其意也是尽在不言中。郭老师总是巧妙地把我的邮件转发给各位作者,然后再回复我。我知道,即便是这样的方式,一定让各位作者芒刺在背,因为我自己也是有这样的体会,被人催稿的滋味总是不好受的。

《中国佛教通史》全十五卷

有好几次在学术会议上碰到这套书的作者,如吴根友、丁为祥、胡治洪、丁四新诸兄,他们既迭声表示抱歉,也表示一定努力早点交稿,其情其景反让我心有不忍。还有几次我利用出差的机会到武汉,与郭老师见面,郭老师总是约在武汉的作者聚谈。大家知道我有催稿的意思,寒暄中便多是歉意。而我虽说表示理解,但希望早点见稿的心情一定是溢于言表的。

《中国美学通史》

0 5 编辑出版

2017年开始,各卷作者陆续完成了初稿,郭老师逐步发给我,让我看到了希望。我就安排了十余位编辑,组成一个团队。后来实际参与的有近20位。为了推动这个项目早日完成,我自己担任郭老师写的先秦卷的责任编辑。但这个时候出版社也很忙,我们好多编辑手头往往有十来部稿子在流转,经常是忙完这本书的一校,就要掉头看另一本书的二校,接着再处理另一本书的三校或其他事情。我本人当时还担任社里的总编辑,之后又主持社里全面工作,也很难集中精力放在这一个项目上。

屋漏偏逢连夜雨,当时集团调整干部队伍,有些骨干编辑被调到了集团的其他部门,有些编辑被上级宣传部门借调去了,还有些编辑则被安排去外单位挂职锻炼,使得本已十分紧张的人手更加捉襟见肘,全套书的编辑工作几乎处于停顿状态。原打算于2018年8月世界哲学大会在京召开期间推出此套书,自然根本无法实现。后打算于2019年10月庆祝新中国成立70周年时出版,也没有实现。再后来是发生了新冠疫情,出版社的工作相当一段时间不正常,编辑进展也就可想而知。

办公室一角

作者交出稿子后希望早日见书,这是一种可以理解的人之常情。所以这套书进入编辑流程后,郭老师便会不时问问这方面情况,有时是邮件,有时是微信。话虽是一贯的温和,恰如当初我催问他的方式。但这次是轮到我感到芒刺在背,觉得作者既然千辛万苦、紧赶慢赶地完成了书稿,而我们因为编辑的原因而拖延出版时间,实在有点对不起人家。

于是我多次召开编辑协调会,要求各卷责任编辑制订具体的进度表,严格按倒计时的方式开展工作;需要送审的“少数民族哲学卷”,则抓紧走送审流程。编辑们受我的“逼迫”,也制订了各自的进度表,计划于2020年底全部付印出版。但即便如此,以我过往做重大项目的经验,这个计划是很难实现的。然而同样的经验是,有计划总比无计划好,不“逼迫”就会无限期拖延。

之后,我一卷卷地盯问,要求编辑们遇到问题随时找我,无论是内容方面的,还是体例方面的,或是送审流程上的,反正皆由我来处理和协调。

其中“少数民族哲学卷”排出后,责编于辉告诉我,篇幅达百万字之巨。我看了此稿,发现其中近40万字论及我国少数民族哲学研究的现状、方法等等,写得详尽而丰满,但考虑到全套书的体例,我认为不宜全用,而是将其压缩成数万字的导言;至于这部分的整体,鉴于其有特殊的价值,可由我社单独成书出版。我把此意见告诉了郭老师,又跟作者萧洪恩兄联系,他们表示完全同意。由于此卷属必须送审的重大选题,我又多次与相关部门沟通,才未致拖了全套书的后腿。

另外,“隋唐卷”的清样排出后,责编胡海弘给我看了一下,我发觉此卷与其他卷次相比,内容上显得单薄了,我又向郭老师汇报,希望再作一些充实。郭老师同意我的意见,即告龚隽兄,请他补写相关内容。后来此卷进入二校后,我再翻阅校样,感觉全卷的章节名尚未好好统稿,我就亲自进行处理;同时,从内容上看,其中还缺少隋唐三教关系方面的,我就叫海弘告诉龚隽,请他补写一节,以弥补缺憾。此卷经此反复,至少比原来提高了不少。

先秦卷签样

2019年底我退居二线,时间相对充裕些,我就把先秦卷先行编好,于2020年初付印,借此给其他编辑做范本,也是变相进一步催促他们。但不出我所料,到了2020年下半年,还有多卷的二校没有完成,有的甚至还在一校过程中。我只好一卷卷地分别找责任编辑,详细询问有关情况。我们的编辑为此经常躲着我,因为我一见面就会问他们的进度,让他们局促不安。但俗话说“躲得了初一,躲不了十五”,总有被我不期然碰到的时候。再者现在有了微信,我只要一想此事,就会在微信上问一下,那真叫“逃得了和尚逃不了庙”。由此,我常觉得自己成了“家里也没余粮”的地主,前几年催作者,后几年催编辑。

不过平心而论,我们的编辑也是尽力了,也非常用心。这套书的编辑难度本来就大,光是涉及的大量古文献,要能读懂读通就不易,更何况这些文献包括中哲史领域的方方面面,若非学有专攻亦难悉数了解。而引文注释的统一同样需费大量时间,往往处理一卷就要十余天,这还不包括作者方面的返工。总之,就我所知,我们的编辑为此反复核校,反复统稿,花费了大量眼力和精力。现在这套书全部出齐了,其中无疑凝集着作者方和编辑方共同的心血。我作为“始作俑者”,除了向郭老师、各位作者表示感谢,也要向我们的编辑团队表示感谢!

0 6 “照着讲” 转向“接着讲”

这套《中国哲学通史》出版后,已有不少专家学者对此予以高度评价。从我个人的角度看,它体现在学术上的主要贡献,是进一步确立了中国哲学的主体性地位。

所谓“中国哲学的主体性”,就是研究中国哲学应当基于自身的文化环境、历史传统、思维方式、价值观念等等,用自己的话语方式、思想体系,探寻中国哲学自身固有的特点,而不是一再用西方哲学的范畴、方法、体系等等来简单比附、抽绎中国哲学。这就是从“照着讲”向“接着讲”的转化。关于这个问题,近百年来学术界多有争论,与此相关的争论还有中国哲学的“合法性”问题。现在关于“合法性”的问题已渐趋沉寂,但关于“主体性”问题还时有异议。

李泽厚先生

其实从哲学发展的广义路径和狭义路径看,李泽厚先生在十余年前出版的两本访谈录(《该中国哲学登场了吗?》和《中国哲学如何登场》)中,已肯定了中国哲学的主体性问题,也得到了学术界较积极的回应。但如何运用到中国哲学史的研究与书写中,尚有许多工作要做。换言之,要让国际哲学界接受这样的观点,或者让中国哲学堂堂正正走进世界哲学的殿堂,也还要做更多细致的研究与传播。这套《中国哲学通史》的编写,部分旨趣是要解决这样的问题,郭齐勇所写的“总序”中有着具体阐述,各卷的作者总体上也是自觉地按照这一旨趣进行研究和写作。所以我们相信,这套书将是当代中国哲学史研究的里程碑。

是该“中国哲学”登场了,这句话不是空洞的口号,而是已经发生的事实。

郭齐勇教授向江苏人民出版社赠送题诗

本文转自:School思库 公众号