2025年9月20日下午,应武汉大学中国传统文化研究中心、武汉大学历史学院之邀,香港科技大学社会科学部和文凯副教授在武汉大学人文社科楼B228教室,进行了题为“全球视野下的清代经济史漫谈”的学术讲座。本场讲座亦为“珞珈中国传统文化论坛”第231期,由中国传统文化研究中心洪均副教授主持,历史学院杨国安教授列席与谈,校内外师生三十余人到场聆听。

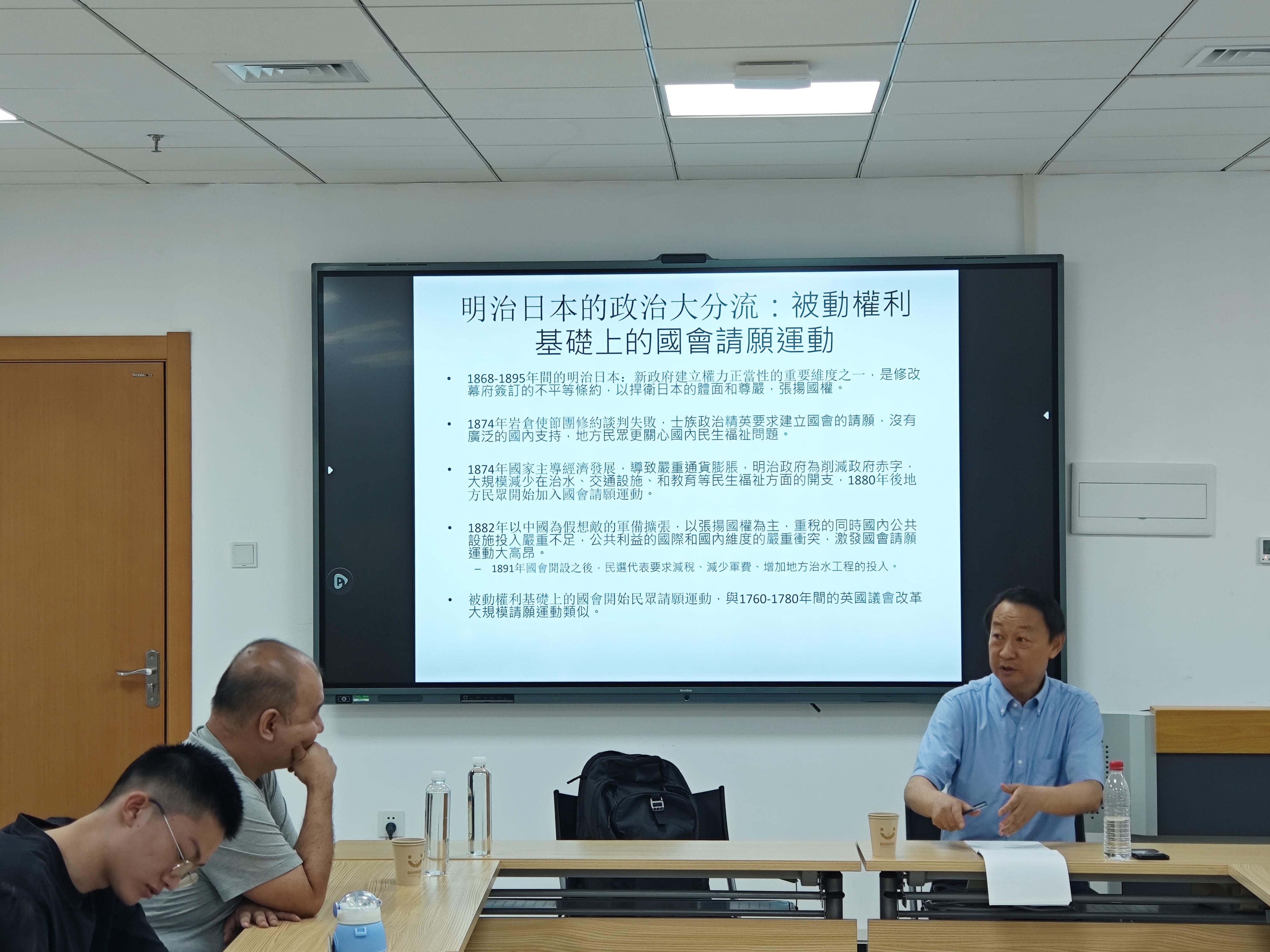

讲座伊始,和文凯副教授系统阐释了比较研究早期现代英国、日本及中国的公共利益与国家正当性的学术价值与意义。结合对1533-1640年间的英国,1640-1853年间的日本,以及1684-1840年间的中国的比较分析,他指出三者在国家性质和国家权力正当性方面存在共同特征。在英国与日本,国内民生福祉以外的公共利益维度,以及民生福祉与公共利益的国际维度之间,产生的严重冲突,引发民众要求政治变革的大规模请愿;相比之下,晚清的国家正当性虽同样以国内民生福祉为主,但没有出现类似的大规模请愿。由此,基于对中英日三国的比较分析和现代国家形成理论的研究现状,和文凯副教授深入考察了早期现代英国、日本及中国的公共利益与国家正当性的关系。

首先,和文凯副教授从灾荒赈济与基础设施两个方面,阐述了国家与社会在公共利益基础上的互动,如英日地方社会的仓储制度与国家处理粮食问题之间的关系、清代地方兴修和维护水利工程所需经费的筹措等。

其次,和文凯副教授特别强调“被动权利”(passive rights)这一概念的重要性,认为民众可基于国家所宣称的正当性,在具体有关民生福祉的问题上提出诉求甚至集体请愿。他指出,早期现代英国、德川日本和清代中国的国家政权都认可民众个人请愿的被动权利,而国家政权对于不同地域或不同群体之间出现利益纠纷,导致民众要求国家政权公正仲裁的集体请愿的容忍,对于民众的政治参与具有重要意义。

最后,基于上述内容,和文凯副教授进一步探讨了在物质利益与民生福祉方面的民众请愿与之前的请愿的连续性,也关注到了被动权利基础上的请愿运动与政治大分流的关系。此外,和文凯副教授就“在国家比较研究中,如何将明清时期的中国置于合适的位置进行研究”给出了重要建议。他认为,在中国与西方的政治史比较研究中,应着重关注西方与中国政治发展过程的对比,而非简单套用西方理论模式来解读中国的政治进程。

在互动环节,洪均副教授指出,和文凯副教授的讲座启发了我们对中国财政史研究的深入思考。他强调,在一般情况下,国家财政政策的制定首先是一个政治问题,而非纯粹的经济问题。从社会经济的视角研究财政史固然可行,但是应当避免研究的绝对化,研究财政史须做到政治与经济的齐头并进,希望大家在做研究时能够拓宽思路,扩大视野。杨国安教授则从两方面指出诉状文书的保存情况与特点:其一,诉状的保存本身具有立场问题;其二,诉状多由民间推选的代表撰写并呈递,研究时应当注意这些问题。和文凯副教授还就漕控与京控、“舍小保大”的国家治理理念、近代黄河河工经费筹措、河钞发行、民间档案文书等问题与同学们进行了深入交流。讲座在热烈的掌声中落下了帷幕。(通讯员:杨茈渝、杨仕君)