2025年9月25日下午,应武汉大学中国传统文化研究中心、武汉大学历史学院之邀,黄晓芬(黄琳音)教授在武汉大学振华楼历史学院106教室,做了题为《汉墓的变革及其葬送理念分析》的学术讲座。本场讲座为“珞珈中国传统文化论坛”第232期,由中国传统文化研究中心杨华教授主持,校内外师生三十余人到场聆听。

黄晓芬教授是日本东亚大学大学院人间科学部教授、陕西师范大学历史文化学院海外特任教授,目前主持越南交趾郡城址与坟墓群的系统性发掘与研究。她是我国新时期秦汉考古学的代表学者之一,在日本京都大学获得考古学博士学位,对中国墓葬考古研究具有重大贡献,其代表作有《中国古代葬制伝統と変革》《汉墓的考古学研究》《古代東アジア都市の構造と変遷》等。

讲座内容主要分为三部分,分别是汉墓的概念与构造型式、横穴室墓的确立、汉墓及其葬送思想的变革。

讲座伊始,黄教授对代表中国古代葬制传统与变革的两种墓葬形制的概念进行界定。她认为中国古代墓葬形制主要分为椁墓和室墓两种,竖穴原理的椁墓流行于史前到西汉时期,横穴原理的室墓则从西汉一直流行至清代。

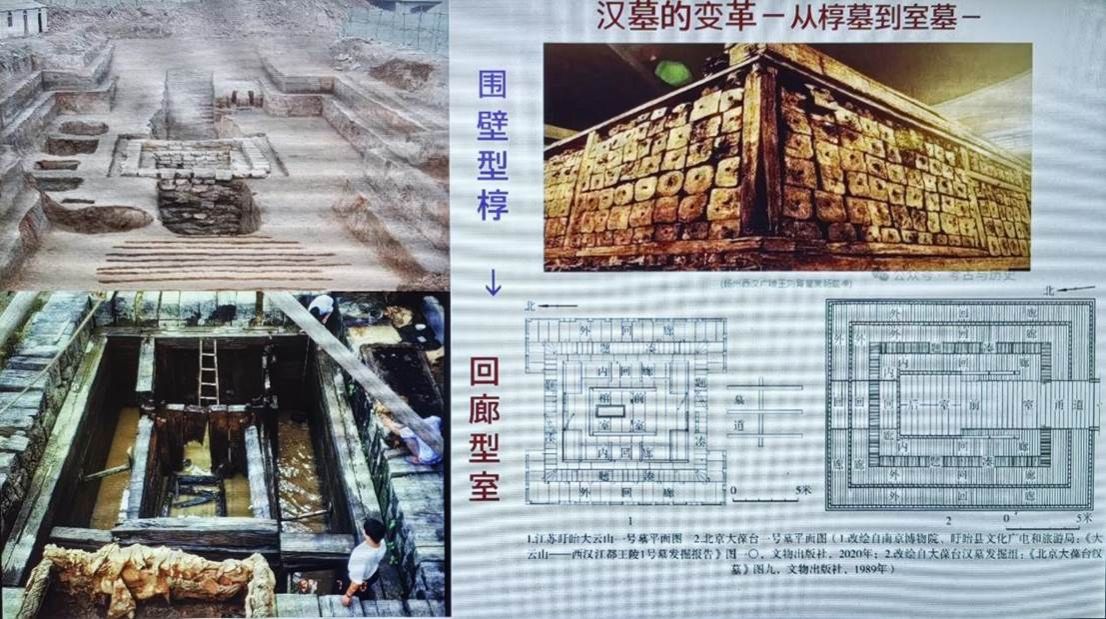

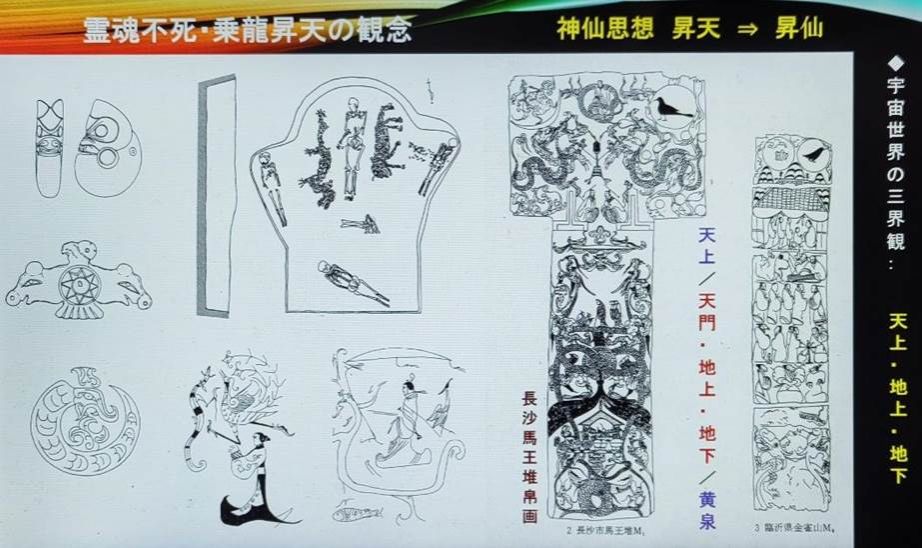

椁墓是以椁为主体设施的密封式建筑构造,具体有箱型、间隔型、围壁型三种类型。室墓是以室(玄门、甬道、前堂后室)为主体设施的开通式建筑构造,具体有回廊型、中轴线配置型、单玄室型三种类型。黄教授指出,两种墓葬空间结构的不同,关键在于墓葬设计理念的差异。椁墓是一个密闭的空间,地上不封不树,死者下葬后椁墓不再打开。而室墓是为死者营造出可接天通地的开通式空间,此类型墓葬设计与“灵魂不死”,以及升天,升仙观念有关。谈到此处,黄教授结合考古图像,对早期中国天地观念和魂魄观念进行了细致解读。

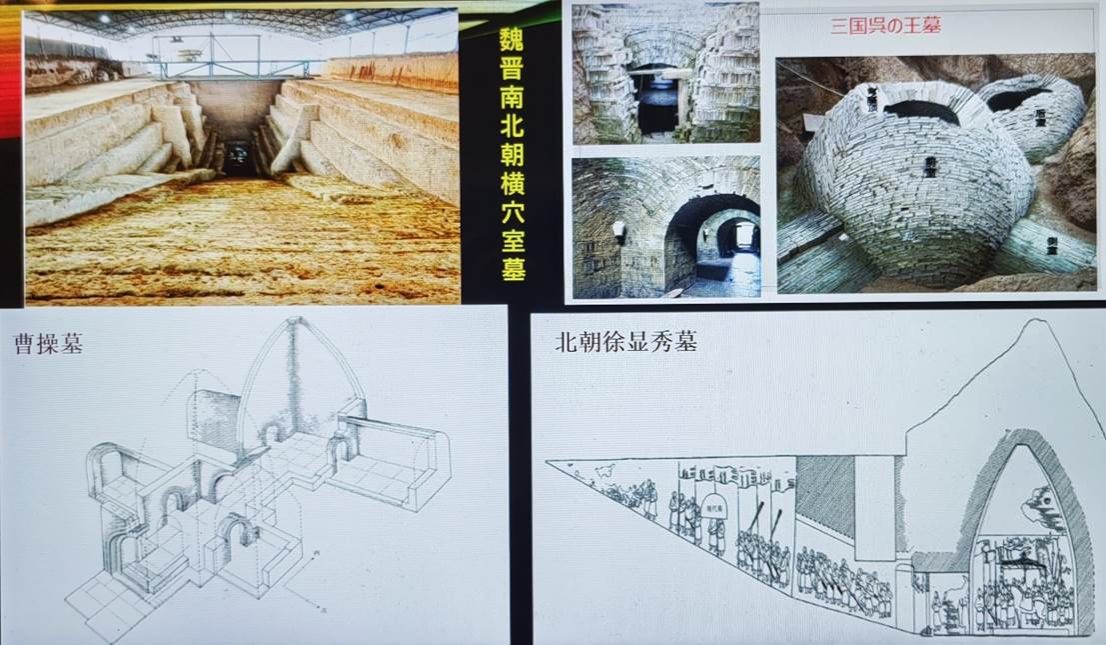

接下来,黄教授讲述了汉墓从椁墓到室墓的转变过程。她指出,这一变化来源于战国时期的楚墓。楚地盛行椁墓,形制是在竖穴土坑中放置木椁和棺材,椁的内部开始模仿现实住宅格局,设有隔间、门窗等设施。随州曾侯乙墓就是典型例证,体现了“生宅”与“死宅”的延续性。在秦始皇统一六国过程中,楚文化的葬制因素也随之扩散。秦灭楚后,将楚墓形制推向中原,使楚式椁墓融入秦汉的制度化体系。她指出,考古资料表明西汉早、中期椁墓逐渐演变为室墓。室墓以砖石建造成拱券顶等高大的墓室,模拟现实的房屋,结构复杂、空间开放,区别于椁墓的木质匣状和封闭性。这一变化是循序渐进的:椁墓的规模不断扩大,内部空间逐渐具备“房室”的功能,最终演化为真正的砖石墓室。这一转型不仅是墓葬建筑材料与形制的革新,也是汉代厚葬风气与宇宙观念变化的体现。

讲座最后,黄教授分析了汉墓葬送思想的变革。她指出,汉代室墓的典型特点是墓中存在祭祀空间,具体表现有三点。第一,地下存在祭祀空间,呈现出“前堂后室”的形制,前堂的功能在于祭祀(如西汉中山王墓的前堂配置有大型祭台),后室的功能在于置棺,有时还有复杂的耳室。第二,砖室顶部空间增大,汉代以来,前室穹隆顶逐渐增高,北朝墓葬穹隆顶可达九至十米。第三,墓上会设立专门用于祭祀的“祠堂”或“享堂”。地上世界与地下世界相互响应。

在讲座中,黄教授强调墓葬考古不能简单以墓葬形制进行归纳总结,考古研究必须充分结合古人思想观念进行分析。她认为这些墓葬形制的变化,分别与各个时期的“升仙”“长生”观念相印证。在场同学积极向黄教授提问,黄教授结合自己的考古调查实践,均予以耐心解答。(樊懋报道)