中心余来明教授主持的教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《中国学术话语古今演变研究》自2023年立项以来,在短短两年时间里,先后在生活·读书·新知三联书店、中华书局、武汉大学出版社以及英国Palgrave Macmillan等出版社出版中英文著作4部(另有4部待出),在《武汉大学学报》《人文论丛》等刊物组织专栏,共发表学术论文20篇。依托项目组织的“历史与话语”丛书(由生活·读书·新知三联书店出版),自2025年开始,计划每年以2—3部的进度陆续推出;“历史文化语义学”丛书(由武汉大学出版社出版),将于2026年前后推出第1辑。此外还围绕研究主题主办多场学术活动,应邀参加国内国际高水平学术会议,邀请相关领域重要学者进行交流、指导。

项目成果清单

一、学术著作

1、余来明,The Discovery of Chinese Literature(Wenxue),Palgrave Macmillan, 2023.

2、余来明《从南京到北京:明代前期的政治、历史和文学想象》,生活·读书·新知三联书店,2023.6.

3、余来明、严欢《建构中国文学话语——传统知识、现代概念和被叙述的历史》,武汉大学出版社,2024.5.

4、余来明《明代文学史料要略》,中华书局,2024.12.

5、余来明《中国“文学”的渊源与系谱》,生活·读书·新知三联书店,2025.8(即出)。

6、段怀清《文化迷思与更高想象:辜鸿铭论稿》,生活·读书·新知三联书店,2025.12(即出)。

7、高华鑫《文艺批评与政治的季节:以大江健三郎和柄谷行人为线索》,生活·读书·新知三联书店,2026.8(即出)。

8、钟以江《神性天皇和近代日本国家主义的起源》,生活·读书·新知三联书店,2026.8(即出)。

二、学术论文

1、余来明、严欢《制造美人图——汤姆斯译<百美新咏>考论》,《南开学报》2023年第3期。

2、余来明、余沁《仿拟林黛玉——<海上花列传>李漱芳的形象塑造》,《红楼梦学刊》2023年第3辑。

3、余来明、高慧霞《“文学批评”如何成史:中国文学批评史观念的形成及其早期实践》(第一),《古代文学理论研究·阐释的历史花样》第56辑,华东师范大学出版社,2023年6月,人大复印资料《文学理论》2023年第11期。

4、余来明《交往的诗学——钟惺、谭元春论<诗归>书与竟陵诗学的登场》,《学术研究》2023年第7期,人大复印资料《中国古代近代文学》2023年第10期。

5、余来明、高慧霞《郑振铎的“俗文学”概念建构及其学术史意义》,《湖北大学学报》2023年第6期。

6、余来明《建构概念的意义世界:中国现代化进程中概念史研究的思考》,《关键词》第1辑,社会科学文献出版社2023年11月。

7、余来明《“狂歌”与“鸣盛”:明初诗人身份转换与台阁书写意识的勃兴》,《文史哲》2024年第2期。

8、余来明《李梦阳的“真面目”:杨慎批选<空同诗选>对复古诗学的解构》,《中国韵文学刊》2024年第2期。

9、余来明《地方性诗学建构与明代诗学叙述的多重面相——以江西诗学为考察对象》,《文学遗产》2024年第4期。

10、余来明《世界知识的地方性:中国学术话语现代生成的历史考索与省思》,《南国学术》2024年第3期,人大复印资料《近代史研究》2025年第3期。

11、余来明《复数的“文明”:<文明小史>与晚清中国的“现代”风景》,《上海师范大学学报》2024年第5期。

12、余来明《“明诗第一”之议的批评史意义》,《兰州大学学报》2024年第5期。

13、余来明《明前期国家文学视野下的“燕京八景”诗》,《光明日报·文学遗产》2024年11月11日。

14、余来明《作为方法的文学史》,《写作》2025年第1期。

15、冯天瑜遗作《从训诂到历史文化语义学》,《武汉大学学报》2023年第2期。

16、聂长顺《近代文化往还间“主义”概念的古今转换》,《武汉大学学报》2023年第2期。

17、张德建《文体差序格局与别集编纂》,《中山大学学报》2023年第3期。

18、余露《清季十年的“世界大势”论与辛亥鼎革的驱动力》,《学术月刊》2024年第2期。

19、余露《古今悬隔与历史是一整个》,《史林》2023年第4期。

20、余露、贾望平《历史上的战争与战争中的历史:全面抗战时期的鸦片战争诠释》,《社会科学战线》2024年第3期。

代表成果选介

The Discovery of Chinese Literature

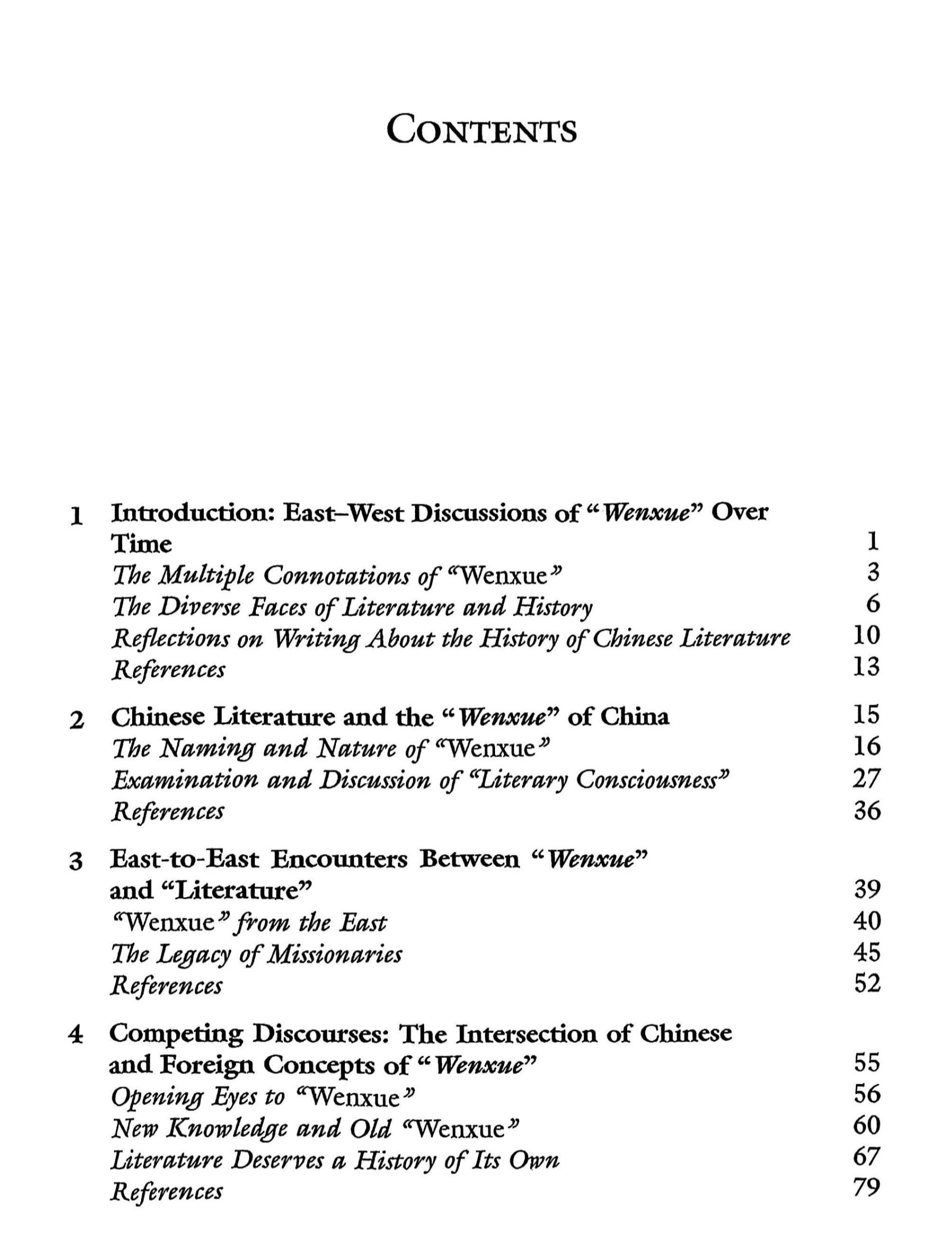

余来明著、秦丹翻译的《发现中国文学》(The Discovery of Chinese Literature)一书,由施普林格(Springer)旗下老牌出版社帕尔格雷夫·麦克米兰(Palgrave Macmillan)出版。该书系“中华思想文化核心概念丛书”(Key Concepts in Chinese Thought and Culture)之一种,得到了中华思想文化术语外译工程、教育部人文社会科学重点研究基地、国家社会科学基金等多个项目的支持。

《发现中国文学》一书秉承陈寅恪“解释一字即是作一部文化史”的名论,运用概念史、历史文化语义学、知识考古学等方法,以汉字“文学”概念的古今演绎、中西对接为窗口,溯源讨流,在概念生成、演变的历史情境中重新审视其演化的当代形态,发掘潜藏于文字背后的历史文化内涵,由此展开一段生动的思想史、文化史、学术史探寻之旅。

今人习用的“文学”/Literature 概念,在中西文化演进过程中均非古已有之,而是古今演绎的结果,汉字“文学”新语的生成、演变更是包含了东亚知识环流、中西文化对接的历史诸面相。汉字“文学”概念由中国传统“文献经典”“文章博学”之义,演变为指以想象为特征的语言艺术,随之改变的不仅是词义的变化,而是包含了整个知识系统、学科体系的近代转换,中国文学的历史建构及其现代走向也因此发生了重要转变。全书撷取若干个反映古今“文学”概念演变具有代表性的侧面,切入知识、概念演进的历史细微处,以此展现中国现代知识、话语形成的复杂图景,重建中国文学历史的帷幕也将藉此开启。

建构中国文学话语

——传统知识、现代概念和被叙述的历史

余来明、严欢等著《建构中国文学话语——传统知识、现代概念和被叙述的历史》一书,由武汉大学出版社出版。

近代以降,随着中西知识接触的深入,中国学术逐渐从传统的“四部之学”演变为现代的“七科之学”,其间不仅学术思想、观念、方法等层面发生很大改变,学术表达也常借助新的话语系统而展开。在新的分科体系之下,学术话语系统了发生根本改变。从文学领域来看,进化论观念、马克思主义思想、革命启蒙思想以及各种西方现代/后现代思潮的学术话语都曾对中国文学研究的话语体系产生重要影响。总体上看,中国现代学术话语体系的形成广受西方话语系统影响,然而却并非是“西方话语霸权”单一作用的结果。渊源于西方的现代学术话语在“汉字化”/“本土化”过程中,常通过整合、变异、重组等方式建立起新的意义系统。建构中国特色的中国文学学术话语体系,须在正本清源的基础上对20世纪初以来的中国文学学术话语作历史语义学考察,在中国历史文化演进的语境中理解其意义阐释系统,回归中国文学实践,进而提出具有普遍意义的理论和话语。