与张岱年先生

张岱年先生生于1909年5月23日,卒于2004年4月25日,终年95岁。张先生离开我们已经十五年了,然而他仍然活在我的心中,我十分怀念他。张先生德高望重,一流的人品与学问,永远是我们晚辈的楷模。

1 从两张表格看张先生的为人

张先生关爱与提携后进,不遗余力。我曾于2004年写过一篇怀念张先生的文章,记录了我向张先生问学讨教的若干细节,收入陈来教授主编的《不息集——回忆张岱年先生》和我自己的随笔集《守先待后》中。那篇小文中所说的,不再赘述了。

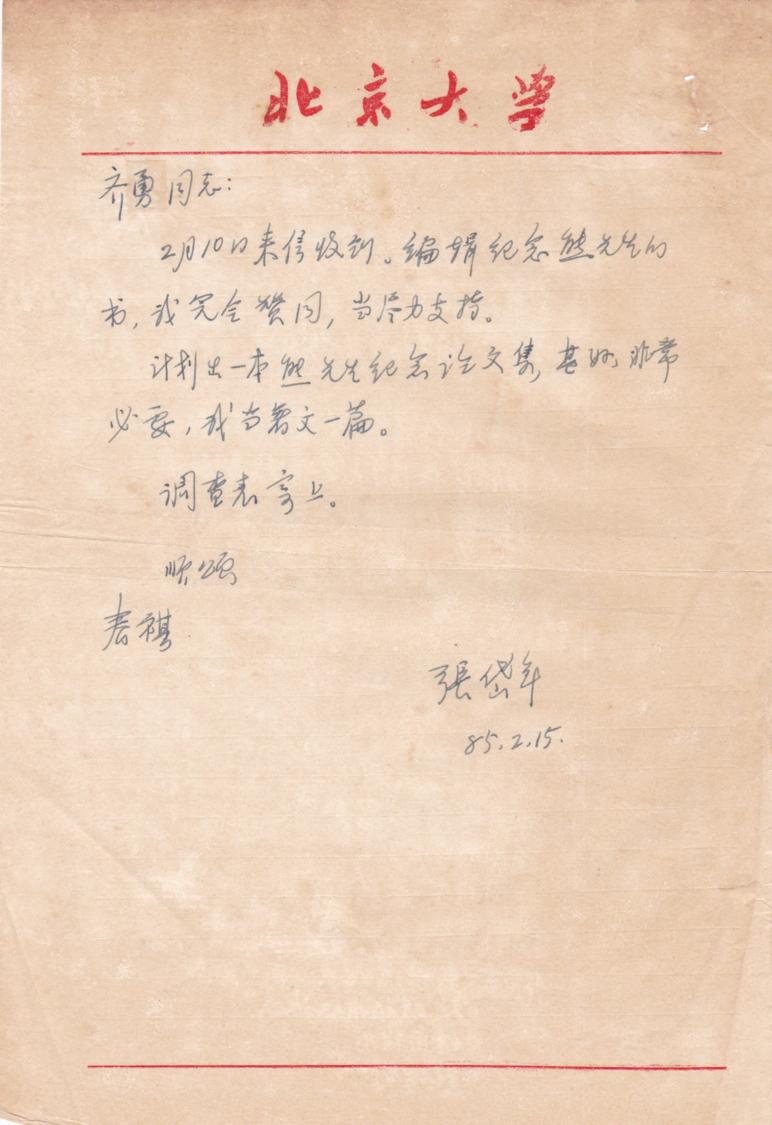

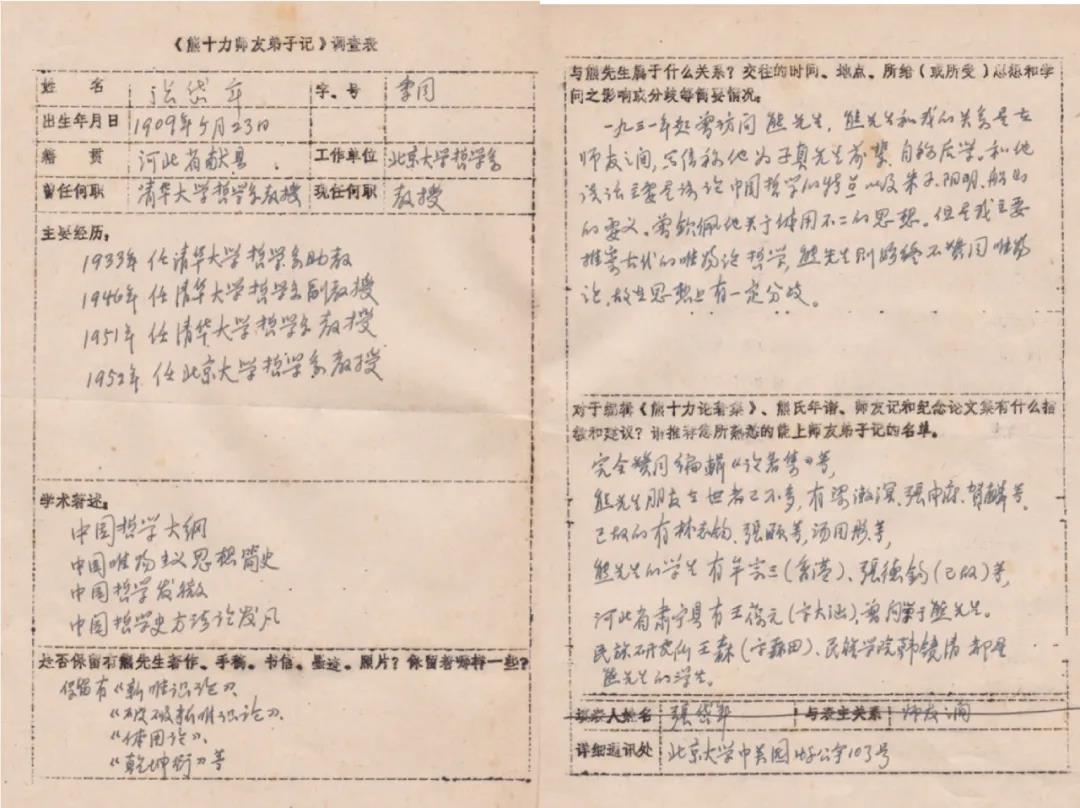

近来无意中发现家中一个书柜保存的两包材料,一包是《熊十力师友弟子记调查表》,一包是《纪念熊十力先生学术讨论会登记表》,两表都是我于1985年制定,由打印社油印的。前一表寄发给熊先生的门生故旧,张先生十分认真地填写了,寄回时,他专门写了一信:

齐勇同志:

2月10日来信收到。编辑纪念熊先生的书,我完全赞同,当尽力支持。

计划出一本熊先生纪念论文集,甚好,非常必要,我当著文一篇。

调查表寄上。

顺颂

春祺

张岱年

85, 2, 15

在调查表中,张先生填了自己的主要经历、学术著述等。在是否保留有熊先生著作栏,他填写道:“保留有《新唯识论》《破破新唯识论》《体用论》《乾坤衍》等”。在与熊先生的交往及思想与学术联系及分歧一栏,张先生写了一段文字:

一九三一年起曾访问熊先生。熊先生和我的关系是在师友之间,写信称他为子真先生前辈,自称后学。和他谈论主要是讨论中国哲学的特点及朱子、阳明、船山的要义。曾钦佩他关于体用不二的思想。但是我主要推崇古代的唯物论哲学,熊先生则始终不赞同唯物论,故在思想上有一定分歧。

在关于熊先论著编辑及推荐熊先生师友名单栏,张先生说:

“完全赞同编辑《论著集》等。熊先生朋友在世者已不多,有梁漱溟、张申府、贺麟等。已故的有林志钧、张颐、汤用彤等。熊先生的学生有牟宗三(香港)、张德钧(已故)等。河北省肃宁县有王葆元(字大涵),曾问学于熊先生。民族所王森(字森田)、民族学院韩镜清都是熊先生的学生。”

在张先生的提示与帮助下,我尽可能访问了一些健在的学者,并与王葆元先生有了通信联系。

后一张表,张先生认真填写于1985年6月22日,他当时说能参加年底黄冈熊十力会,拟提交3000字论文《忆熊子真先生》,拟写“1932年至1963年和熊十力先生晤谈的基本情况,略述对于熊先生哲学思想的感想。”张先生虽然因气候与身体原因未能出席黄冈会议,但请北大哲学系打印好100份论文,提交给会议。张先生的大文,我们编入了会议论文集《玄圃论学集——熊十力生平与学术》,1990年由北京三联书店出版。张先生这一论文的手稿共六页,陈来先生于2003年寄我保存。

张岱年先生是学界的泰斗,知名大学者,且1985年时已有76岁的高龄,而我当时只是刚留校的青年助教,懵懵懂懂,做事鲁莽。他如此认真地对待外地一位青年的普通信件,仔细填写并寄来这两个表格,令我十分感动。于细微处见精神,由此可知张先生的为人。

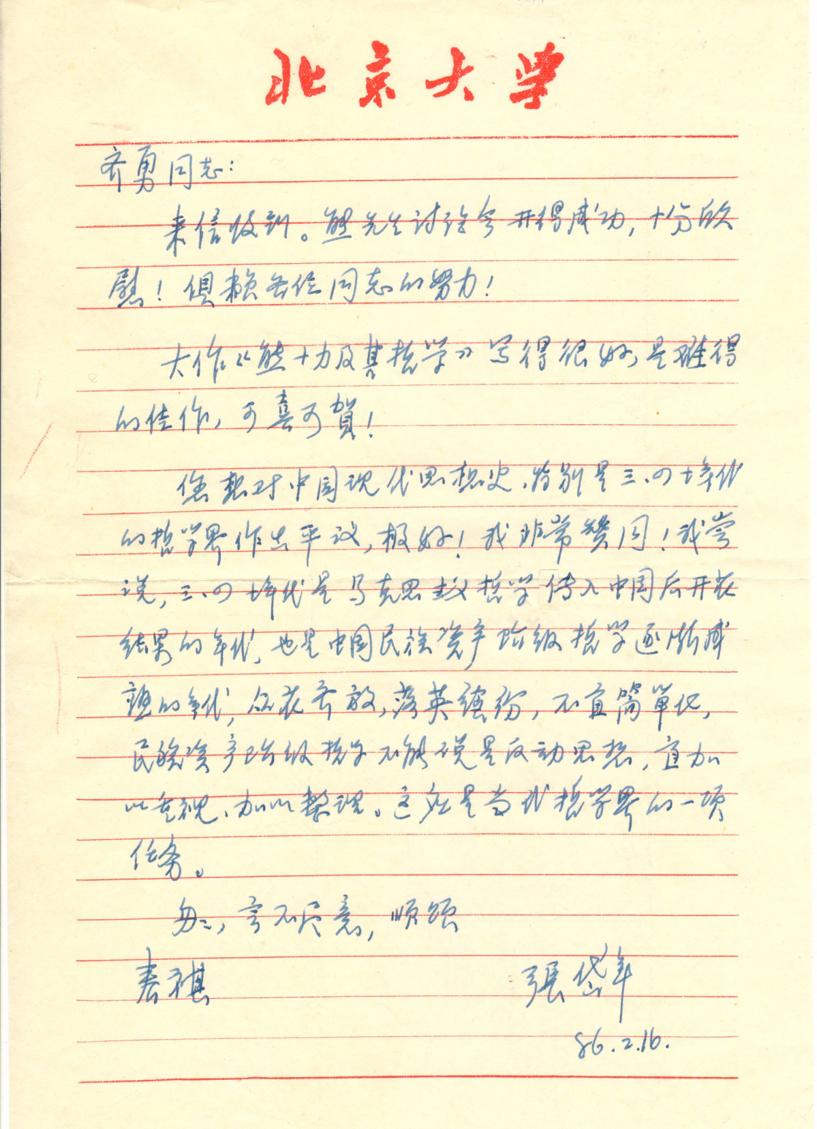

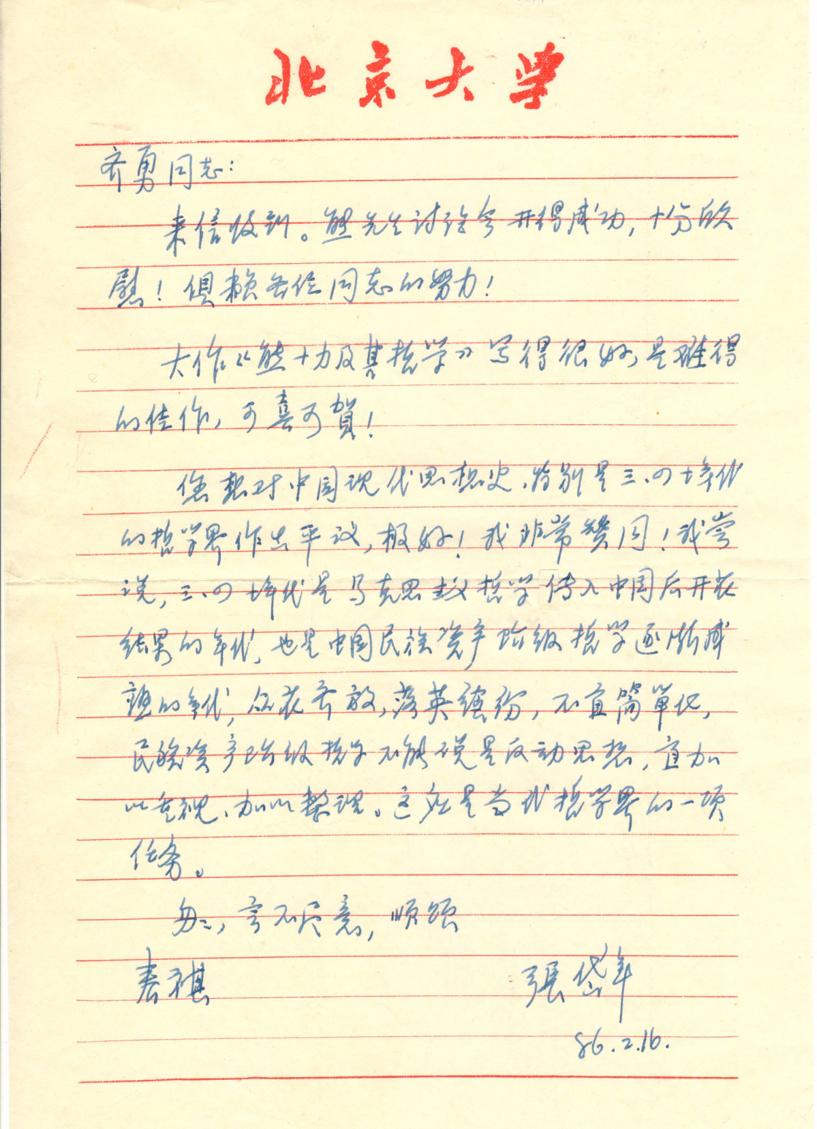

1986年初,我写信给张先生,汇报了熊先生讨论会的情况。2月16日,张先生给我回信:

齐勇同志:

来信收到。熊先生讨论会开得成功,十分欣慰!俱赖各位同志的努力!

大作《熊十力及其哲学》写得很好,是难得的佳作,可喜可贺! 您想对中国现代思想史,特别是三、四十年代的哲学界做出平议,极好!我非常赞同!我尝说,三、四十年代是马克思主义哲学传入中国后开花结果的年代,也是中国民族资产阶级哲学逐渐成熟的年代,众花齐放,落英缤纷,不宜简单化。民族资产阶级哲学不能说是反动思想,宜加以重视,加以整理。这应是当代哲学界的一项任务。

匆匆,言不尽意,顺颂

春祺

张岱年 86, 2, 16

从这封信中可见他对青年后学的鼎力支持,循循善诱,又可见他对我国现代思想史的宏观把握,高瞻远瞩,拨乱反正,具有理论与方法的指导意义。

2 张先生重视价值观与思维方式的创造转化

张先生对中国文化与哲学的全部,有极深的研究。如果要用今天常说的文化自觉与文化自信来看,张先生是最早最具有文化自觉与自信的大家。当年在文化热中,张先生关于国民性和民族精神的演讲与文章,对我触动很大。

20世纪二三十年代和八十年代,学界曾两度讨论国民性问题,受西方、日本影响,国内学界很多人竟认为中国人的国民性只是“劣根性”,没有“良根性”,实际上是把人类所有的丑恶都集中在中国人身上。面对文化虚无主义与自戕主义的思潮,张岱年先生多次发表文章与演讲,指出:人们总是说国民性中有劣根性,诚然如此,是否也有良根性呢?

“假如中华民族只有劣根性,那中华民族就没有在世界上存在的资格了,这就等于否定自己民族存在的价值……一个延续了五千余年的大民族,必定有一个在历史上起主导作用的基本精神,这个基本精神就是这个民族延续发展的思想基础和内在动力。”

张先生认为,中国文化有“良根性”,即中华民族的优良传统、习惯,“中华民族在亚洲东方能延续几千年,一定有它的精神支柱,沒有这些,中华民族早就灭亡了。”这个精神支柱,就是民族精神。张先生指出,中华民族屹立于世界东方已经五千多年,过去的中国文明曾经对西方近代启蒙运动起过一定的积极影响,难道几千年的文化创造都是要不得的东西吗?是祖先低能,还是子孙不肖呢?

张先生特重中国传统文化的价值观与思维方式的创造性解读,而这两方面都与我们的现代化建设息息相关,给予我们启发良多。

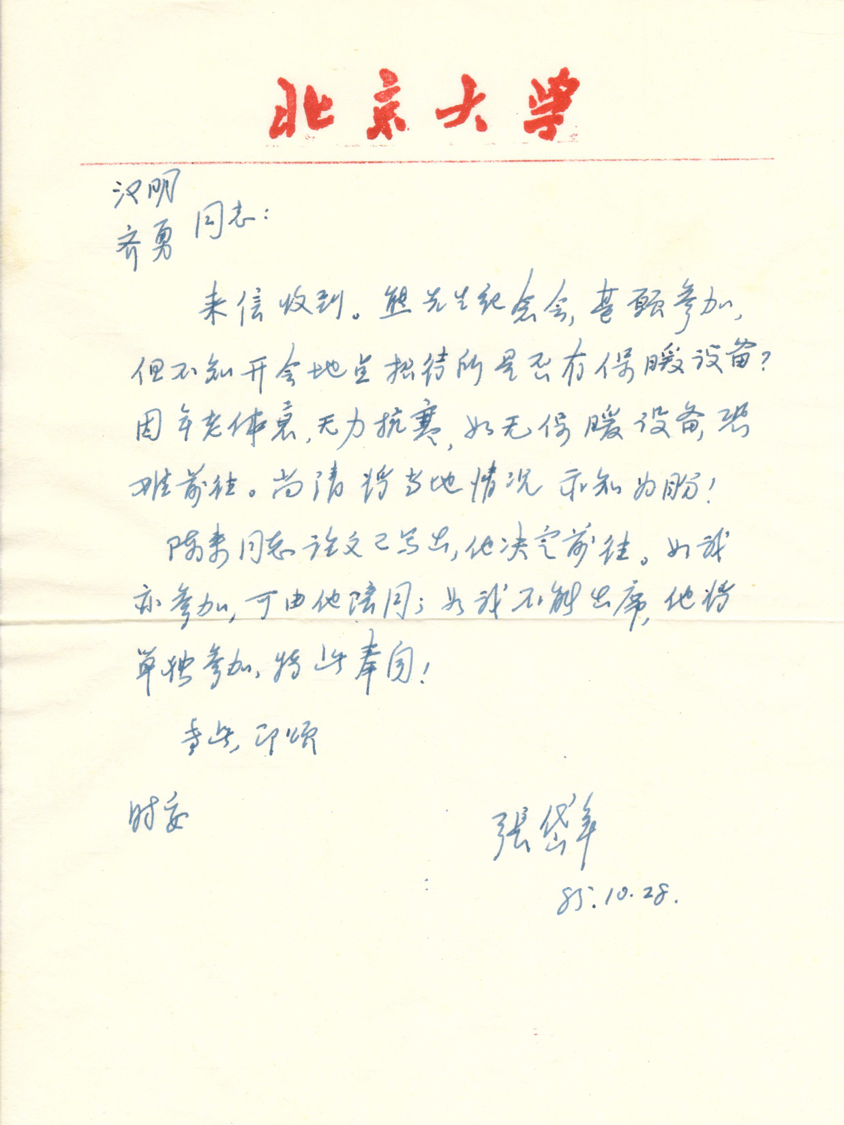

1985年10月28日,就“纪念熊十力先生学术讨论会”参会事宜,张岱年先生来函,并说“陈来同志论文已写出,他决定前往。如我亦参加,可由他陪同”。

张先生认为:“中国哲学中,与文化发展关系最密切的是关于价值的思想学说。 古代虽没有价值观的名称,却有关于价值的学说。”他肯定儒家强调道德价值的重要性。孔子讲“君子义以为上”(《论语•阳货》),“好仁者无以尚之”(《论语•里仁》),就是认为道德是至高无上的。“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”(《论语•卫灵公》),即表明人们为了实现道德理想可以牺牲生命。孟子更明确肯定人人都具有自己的价值,“人人有贵于己者”(《孟子•告子上》),这固有的价值即“仁义忠信,乐善不倦”,是天赋的,别人不能剝夺的。荀子虽不承认道德是天赋的,但也肯定人的价值在于“有义”。“人有气有生有知亦且有义,故最为天下贵也。”(《荀子·王制》)儒家确实是主张道德价值至上的。墨家肯定“天下之大利”、“国家百姓人民之利”,认为公共利益是最高的价值。墨家认为道德最高的准则是天下之大利,可以说是公利至上论。道家强调价值的相对性,可称为相对价值论。法家则完全否认道德的价值,可称为道德无用论。这是张先生对诸家价值观的基本定位。

1986年2月16日,张岱年先生来函,说“熊先生讨论会开得成功”,并鼓励说拙著“《熊十力及其哲学》写的很好”。

张先生进一步指出:“儒家‘义以为上’,把道德看作是最有价值的,同时又肯定人的价值,宣称‘天地之性人为贵’。墨家比较重视功用,把道德与功用结合起来。道家否认一切人为的价值,以自然而然为最高价值。法家专讲富国强兵,完全否定道德文化的价值。”张先生区别了哲学的价值观与世俗的价值观。他认为,价值观的争论集中在两个问题上,一为义与利的问题,二为力与德的问题。对义利问题,张先生指出其复杂的多层次含义,如公利与私利、道德理想与物质利益、精神生活与物质生活的关系问题,他主张仔细分析,如他分别了儒墨具体文本所言“利”之中公利与私利的区别,又指出儒家并不反对追求公共利益。张先生详细分析了儒墨诸家的理论分歧,肯定张载、颜元等兼重义利的义利统一观,以及墨家、王充的德力并重的看法。

张先生在《中国古典哲学的价值观》的长文中,对价值观作了详细讨论。他首先把价值观的主要问题分析为二:一为价值的类型与层次的问题,二为价值的意义与标准的问题。就类型而言,真为认识的价值,善为行为的价值,美为艺术的价值。他又指出,人本身也有价值。人生的价值何在?如何生活才有价值?这是每一个自觉的人不能不回答的问题,而人生价值问题也包含关于真善美的价值。

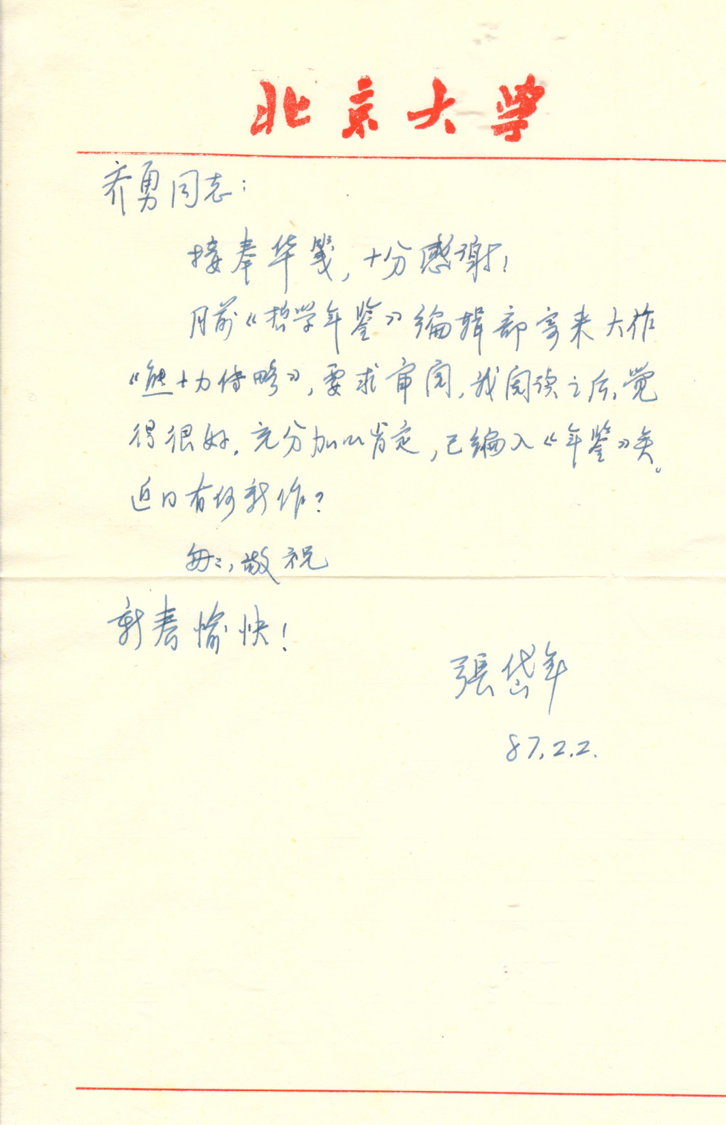

1987年2月2日,张岱年先生又来函鼓励我,说拙文“《熊十力传略》写得很好”。

他系统研究了春秋时代的三不朽说、孔子“义以为上”“仁者安仁”的道德至上论、墨子崇尚公利的功用价值论、孟子宣扬“天爵”“良贵”的人生价值论、道家“物无贵贱”的相对价值论、《易传》与荀子关于价值标准的学说、法家的道德无用论、董仲舒“莫重于义”的价值观、王充提倡“德力具足”的价值观、宋明理学的价值观、王夫之“珍生务义”的价值论等的见弊得失,最后对古代价值观做出总的评价。

他认为,两汉以后,儒家的价值观占据统治地位,成为中国文化的主导思想。儒家肯定人的价值,强调道德的重要,对于传统社会的精神文明发展起过巨大的作用,但在义利关系、德力关系上,儒家尤其是宋明理学,出现了严重的偏向,不关注如何提高物质文明的问题。他说:

“儒家强调道德的尊贵,高度赞扬‘不降其志,不辱其身’的志士仁人,这对于中华民族的成长和发展,确实起了巨大的积极作用。但是,道德理想与物质利益是密切相关的。如果忽视人民的物质利益,则道德将成为空虚的说教了。”

他又说:

“义利问题争论了两千多年,到现在也还有其实际意义。现今的观念变革,应该对于义利关系有一个明确的认识。古代儒家‘重义轻利’是片面的;但是,如果‘重利轻义’,专门谋求个人私利,以权谋私,见利忘义,那就更是错误的了。”“西方有所谓‘力之崇拜’,对于西方近代文化有一定的积极作用。中国儒家思想可以说是‘德之崇拜’。无论片面强调力或片面强调德,都属于一偏,正确的方向是德力的统一。”

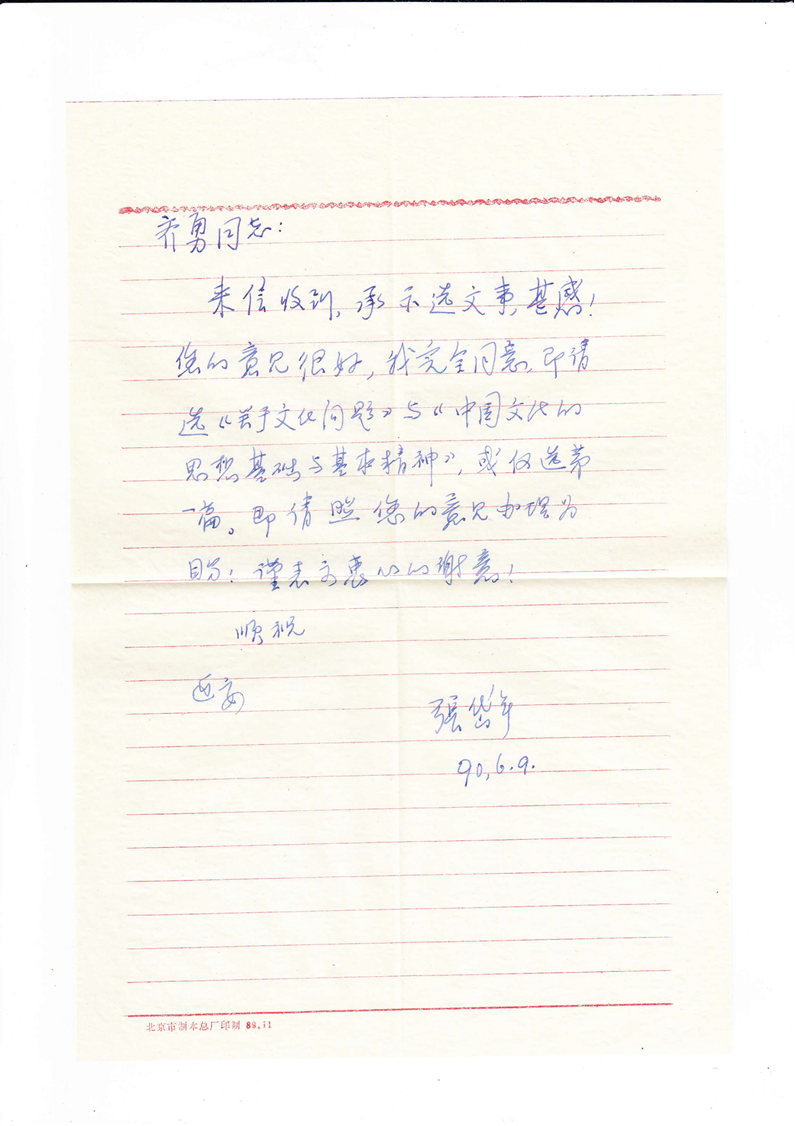

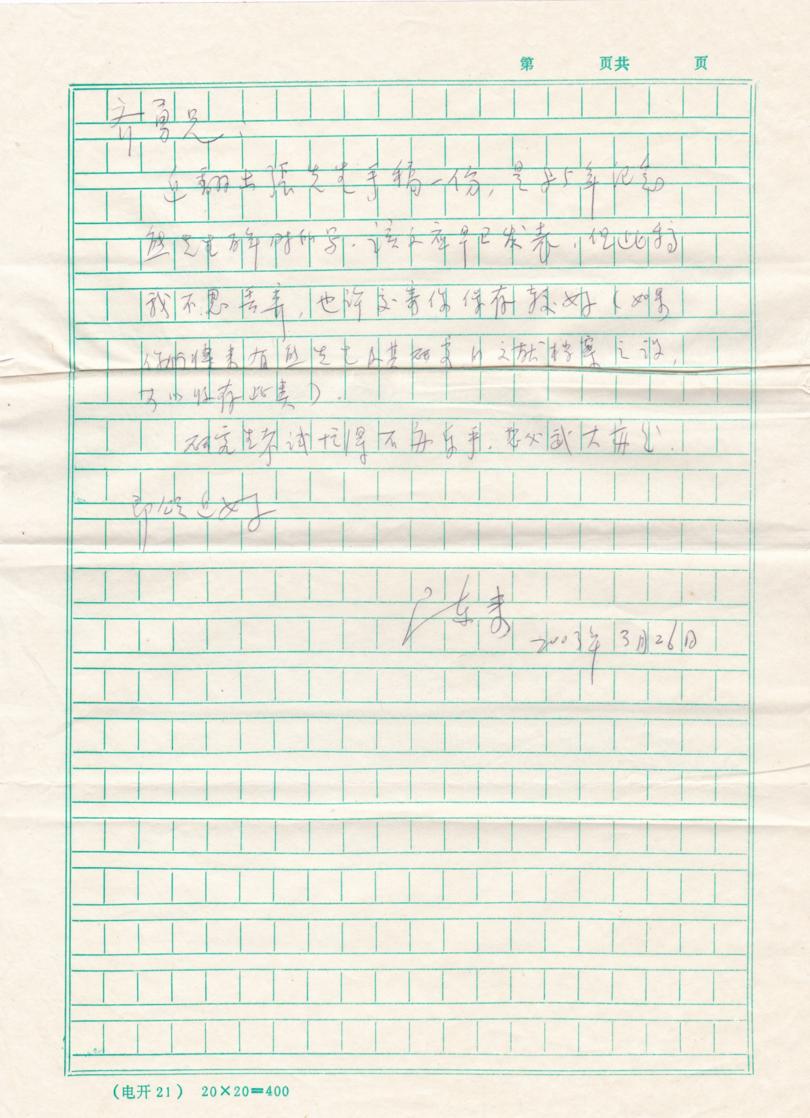

1990年6月9日,就英文版《中国文化与文化哲学》论文集,拟收录张先生的大作,张先生来信。

在上世纪八十年代早中期,张岱年先生重视传统价值观的研究,一方面肯定儒家优长,强调道德人格、仁义价值的创造转化,另一方面又批评儒家的局限,借取诸家和儒家非主流派,倡导义与利、德与力的辩证统一。张先生自觉地为当时的经济改革和思想解放服务,因为在观念上与行为上统一义利、德力,在彼时也是一现实问题。他当时对传统价值观的分析,还强调了三点:人生价值问题,生命与理想的问题,和谐与斗争的问题。这就从根本上,从高层次上,回归道德价值,回归人类长久之道,同时再谈和同之辩,主张多样性的统一,摒弃斗争哲学,开启了和谐社会的新声。

张先生当时并未将学术史研究屈从于时势,但他关注时代问题的挑战,从理论与思想史的讨论中追溯历史包袱的由来与解决方案,表现了一位哲学史家的可贵的理论自觉、高超的智慧与娴熟的能力。这也是中国知识分子经世致用传统的展现。

除价值观的转化外,张先生还关注另一个问题,即思维方式的问题。他有专文讨论中国哲学关于理性的学说、传统思维方式的变革等。

张先生指出,中国传统思维方式的特点,一是长于辩证思维,二是推崇超思辨的直觉。中国辩证思维强调整体观点,推崇直觉。“由于重视整体思维,因而缺乏对于事物的分析研究。由于推崇直觉,因而特别忽视缜密论证的重要。……在这方面,我们只有诚心诚意地学习西方。在今日建设社会主义文化的新时代,必须做到思维方式的现代化。既要发挥辩证思维的优良传统,更要学会缜密分析、进行实验的科学方法。中国新文化的灿烂未来,有待于思维方式的更新。”这就清楚明白地指出了他当时研究中国传统思维方式的现实性、目的性和针对性。

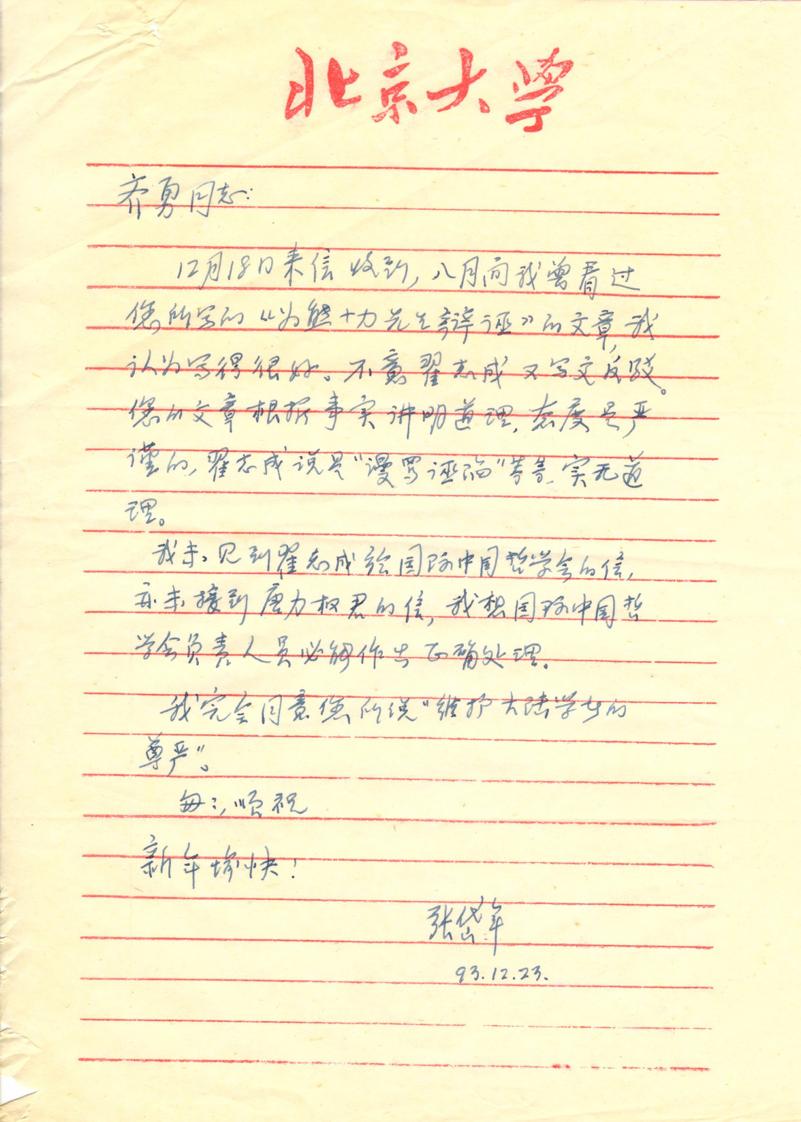

1993年12月23日,张岱年先生来信鼓励我,当时我正与台湾学者,就1948-1950年熊十力先生在广州的经历和往来函札,及其人格与学问的评价问题,发生论战。

张先生在《中国传统哲学思维方式概说》一文中,全面地讨论了传统思维方式的优劣得失。他指出:“中国传统哲学的辩证思维,主要包含两点,一是整体观点,或曰整体思维;二是对待观点,或曰对待思维。”他研究了传统哲学的直觉方式,指出直觉在一定程度上可以突破惯常思维的局限,启发崭新的理解。关于分析方法,他指出,传统哲学中,分析方法不甚发达,但亦非完全没有。中国哲学中有思与辨,墨家、名家对分析思维有贡献,宋明理学家中,朱子兼重分析与综合。他指出:“模糊思维是中国传统哲学思维方式的主要缺点。我们现在要改造传统的思维方式,首先要变革模糊思维。”

张先生认为,比较具体的思维模式中,阴阳五行模式值得重视,用相生相克说明五个类型间的相互关系,有一定效果或意义,当然现在不应拘泥于这种解释模式了。“经学模式限制了思想自由的发展,束缚了创造性的思维,对文化学术的发展起了严重的阻碍作用。”

张先生强调,不能全盘否定中国传统哲学思维方式,应进行分析。传统思维方式的优点在于辩证思维,缺点是分析方法薄弱。“中国古典哲学的辩证法与西方哲学的辩证法,亦有不同之处。中国比较强调对立的交参与和谐;西方比较强调对立的斗争与转化。”他指出,我们应对传统辩证思维予以提高与改进,致力于辩证思维的条理化。同时,我们应大力学习西方的分析方法,致力于分析思维的精密化。思维方式的改进,应使辩证思维与分析思维这两者相辅相成,统一起来。

以上足见张先生有关思维方式的研究,意在变革、改进,是对改革开放时期的哲学问题与方法的回应,具有方法论的启示。

3 张先生推崇两湖学者王船山与熊十力

在介绍了张岱年先生特别关注的两论(价值观与思维方式)之后,我们再看看张先生特别关注的两人——两湖学者王船山与熊十力。

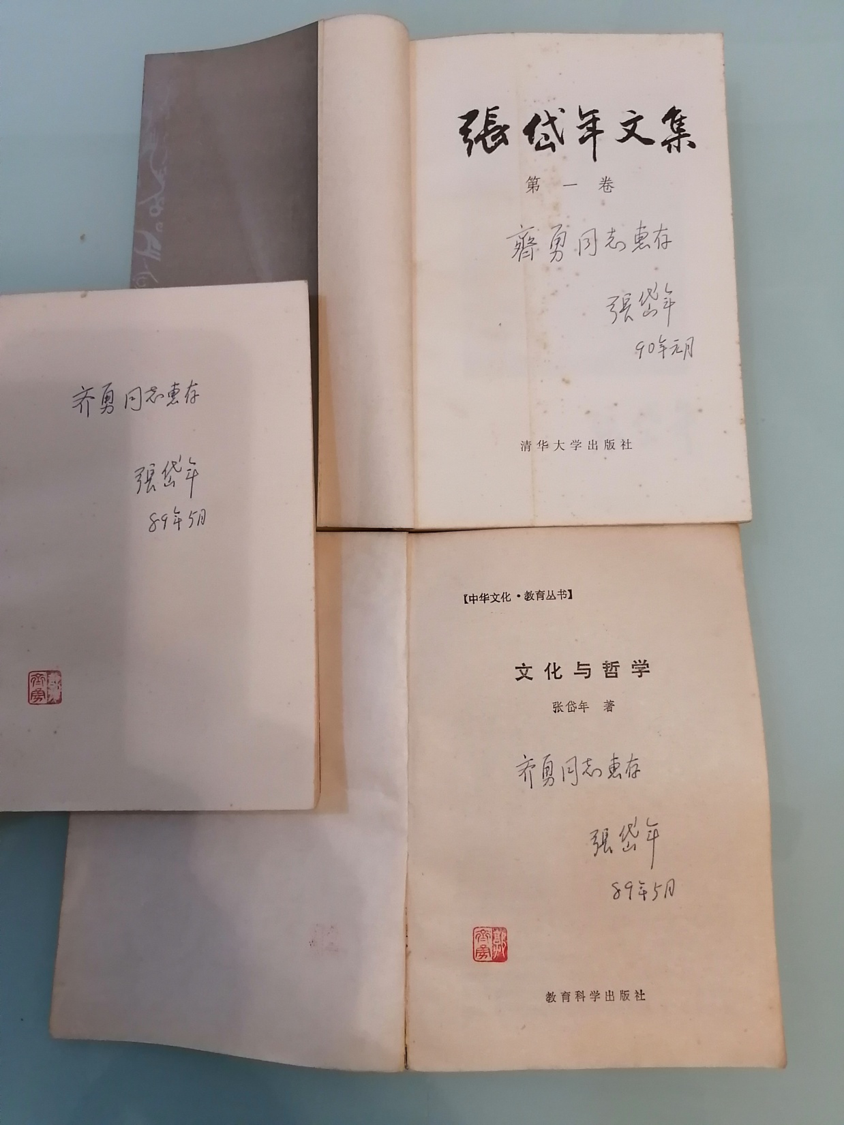

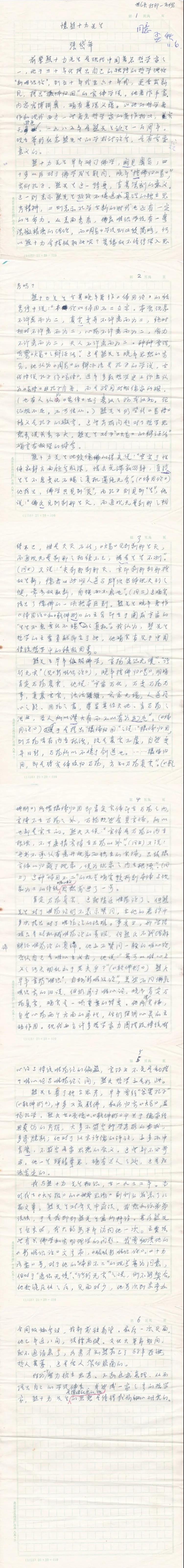

张岱年先生赠书题签

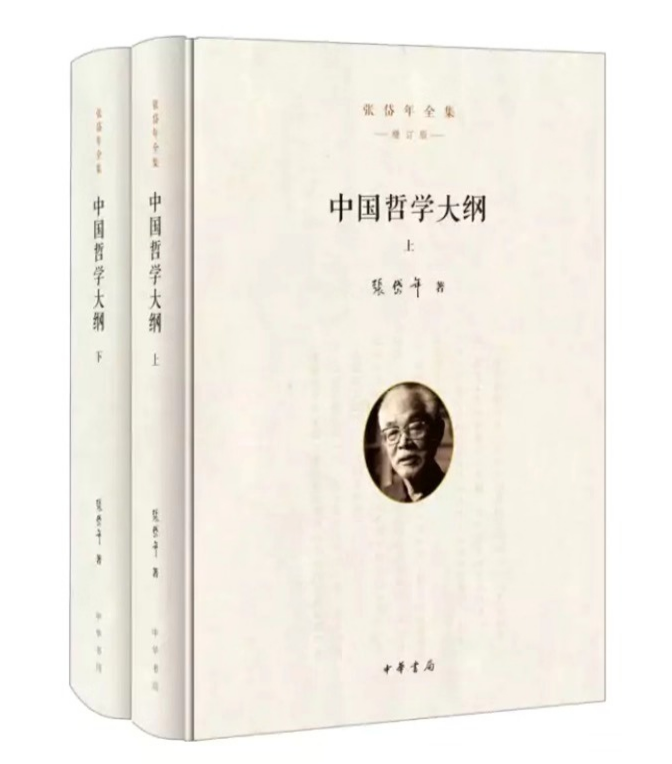

张先生对王船山情有独钟,恰好熊十力先生也十分推崇王船山。有关张先生对王船山的研究,首先见于他早年的成名作《中国哲学大纲》。在该书的《序论》中,他指出:

清初大儒中,在哲学上最有贡献者,当推王夫之(字而农,世称船山先生)。他极反对王学,对于朱学虽相当同情,但他所最推崇的乃是张载。张子之不传的唯气哲学,到王夫之才得到比较圆满的发挥。王氏建立一个博大精深的哲学系统。他以为道本于器,由唯气进而讲唯器,是一种显明的唯物论。更认为有与动是根本的,无与静只是虚幻。在人生论则否弃自然无为,而注重人,注重有为。

这是张先生对王船山的总体评价。

在该书第一部分《宇宙论》之第一篇《本根论》的第七章《气论二》中,张先生用了较多篇幅评介船山的气论。他认为,船山是张载之后第二个伟大的唯气论者,肯定船山的“气是宇宙中之根本,无气则无理”的观点。张先生说:“船山不止讲唯气,更进而言‘唯器’,认为形而下之‘器’才是根本的,形而上之‘道’并非根本。”张先生又说:“气论到船山可谓得到一次大的发展。天下惟器的见解在中国哲学史中,实鲜见仅有。船山讲宇宙的话很多,亦有许多处不尽莹彻,未以惟器说为中心观念而尽量发挥,这是最可惜的。”这是对船山气论的评价。

张先生《中国哲学大纲》书影

在该书第二部分《人生论》之第三篇《人生理想论》的第八章《践形》中,张先生用了较多篇幅评介船山的人生论。他认为,船山是重事物与形体的新人生论的代表。船山、颜元、戴震的新人生论,可名之为践形论。张先生说:“船山的人生论,以‘存人道’与‘践形’为中心观念。他认为人生应当尽量发展人之所以为人者,即人之所以异于禽兽者。”

张先生又说:“人之所以为人者,乃在于能思能勉。过去大多数哲学家,都赞美自然而卑视思勉,船山则赞美思勉而不看重自然,这是船山思想之一个特色。”张先生独具只眼,深刻揭示了“以人道率天道”的船山思想的这一特色。张先生挖掘了王船山珍重生命的思想,发挥了船山保持人的生性而顺遂其生机的意涵。同时,生命固然弥足珍贵,然而必合于道义。贵生而可为义而舍生,这是儒家人生思想的特色。

张先生认为,船山继承孟子思想,以“践形”为人生准则,一方面贵生重形,发展形体各方面之机能,使各至其极,另一方面使形体之各部分莫不合于道理。总之认为形体各部分皆有其当然之则,而应充分发展之各使合于其当然之则。最后,知人论世,张先生点醒了船山的时代悲情与其思想的关联:

船山生当明末清初之际,身经亡国的惨痛,深知专事虚静养心之无益, 故贵人为,重形体,特阐德行非外于身物之义。进而更有容忍之说。……忍人之所不能忍,容人之所不能容,以守其坚贞之节,而保持人之所以异于禽兽者。这是船山之坚定卓绝之志操之宣述。

张先生晚年继续研究王船山哲学,1984—1985年间写作并发表了《王船山的理势论》及有关论文中涉及王船山的价值观、理性学说的专节。

理势关系是历史哲学中的重要问题,王船山的理势论特别复杂。张先生注意到船山把“理”分析为二:“天地万物已然之条理”与“健顺五常、天以命人而人受为性之至理”,与程朱学派有所区别。前者即自然界的客观规律,后者是人类的道德准则。关于理势关系,船山提出“理成势”、“势成理”,可谓“理势相成论”。张先生指出:“理势关系问题是一个非常复杂的问题,包含多方面的涵义,其中包括历史的发展趋势与历史的客观规律二者相互关系的问题,现实与理想的问题以及强权与公理的问题。而理想与公理又都是具有时代性和阶级性的,更增加了问题的复杂性。……王船山所谓‘理势合一’,其涵义有与黑格尔所谓‘凡是现实的都是合理的,凡是合理的都是现实的’相类似之处。”

关于张先生手稿:《忆熊十力先生》陈来教授的来信,2003年3月26日

张先生阐发船山“理势合一”的涵义:理势是统一的,有些势符合“理之当然”,也有些势不符合“理之当然”,而也表现了“必然之理”。张先生点评,认为船山此论比较全面、精湛,是我国古代历史观上非常精粹的思想。王船山肯定“势因理成”,即肯定理想是可以实现的,历史有光明的前途,又强调“在势之必然处见理”,就是肯定历史有客观规律。张先生认为这些思想非常深刻。张先生指出,船山肯定了“理”的时代性历史性,“势”是随时代而不同的,“理”也就随之有所不同。船山承认“势相激而理随以易”,又肯定“势因理成”,承认理有改变势的作用,因此特重弘扬学术的重要意义。

张先生深入分析了王船山理势学说的湛深的思想内容与理论价值,同时肯定这种学说能鼓励人们为理想而奋斗,有深远意义。

关于船山的价值观,张先生概括为“珍生务义”,即珍爱生命、身体,充分肯定生命的价值,而生活必须体现道义才有真正的价值。在生与义的关系上,船山发展了孟子“舍生取义”的思想,强调“务义以远害”,即专意遵义而行,努力免除祸害。

关于船山的人性论,张先生认为,船山在这一方面受程朱学派影响较深。船山认为,人是由气生成的,气中有理,气中之理表现在人身上就是性。性有两方面,一为仁义礼智之性,一为声色臭味之性。前者是道德的基础。在一定意义上,船山承认有德性之知,他提出了新解释。张先生指出,在人性论上王船山的独创观点是“性日生日成说”,这是对不变的人性观点的否定。

上世纪九十年代初,张先生还发表了《王船山的主动哲学》一文。张先生认为:“王船山在宇宙观方面,阐明了动的根本性,认为静只是动中之静;在人生观方面阐明了动的重要性,认为动是道德修养的基础。”船山批评了“守静论”,指出“动”不仅是自然界的基本情况,也是人类生活的主要内容,更是道德实践的枢纽。张先生认为船山的主动论是比较全面深刻的,且体现了时代精神。

综上所述,张先生抓住了王船山哲学的主脉及其特殊贡献处,予以创造性解读,并与他自己的哲学主张和系统,相互衬托、照映。

关于“主动”的提法,我们不难想到熊十力先生。熊先生对王船山哲学与自己的哲学特征的总结,都提到“主动”。在《十力语要》中,熊先生指出,王船山“尊生以箴寂灭,明有以反空无,主动以起颓废,率性以一情欲,论益恢宏。浸与西洋思想接近矣。”在《读经示要》中,熊十力更进一步指出:“吾平生之学,穷探大乘,而通之于《易》。尊生而不可溺寂,彰有而不可耽空,健动而不可颓废,率性而无事绝欲,此《新唯识论》所以有作,而实根柢《大易》以出也。(作者自注:上来所述,尊生、彰有、健动、率性,此四义者,于中西哲学思想,无不包通,非独矫佛氏之偏失而已。王船山《易外传》颇得此旨。)”熊氏在此总结的“尊生”、“明有”、“主动”、“情一于性”四大观念,构成了中国近代化哲学的基本格局。

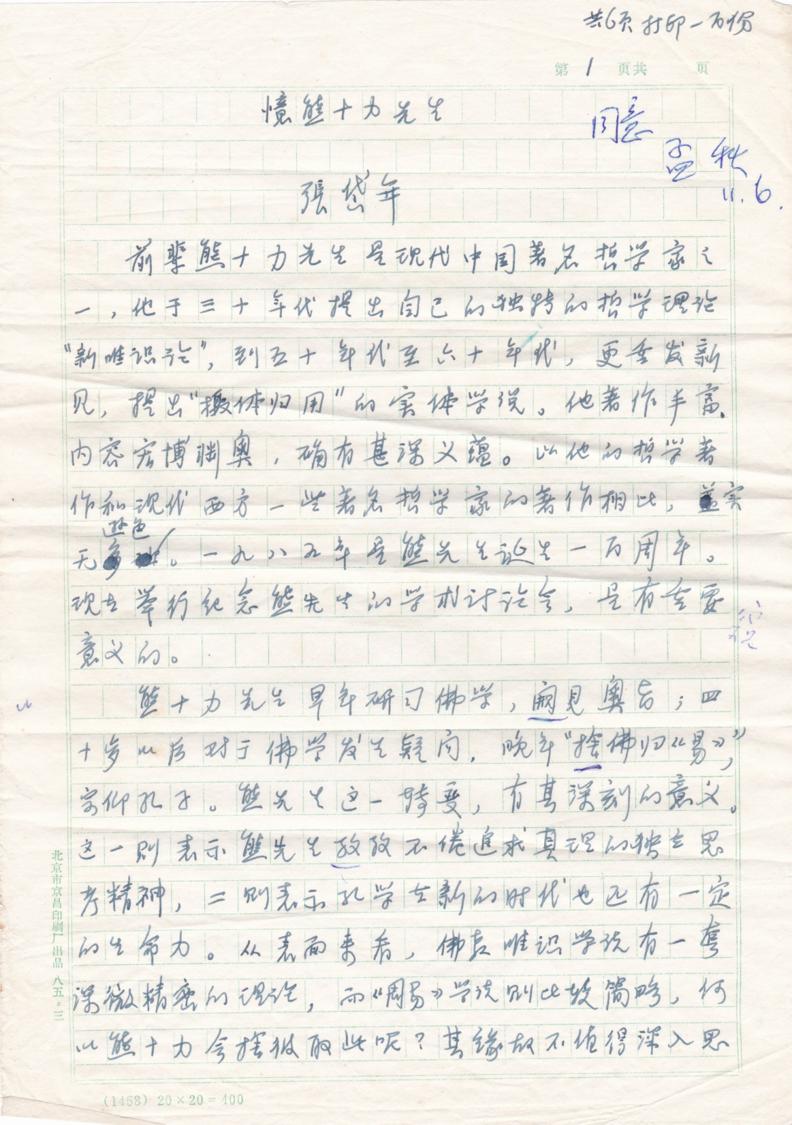

张先生手稿:《忆熊十力先生》,第1页

张岱年先生曾与熊先生相过从,对熊先生哲学评价很高:

“ 前辈熊十力先生是现代中国著名哲学家之一,他于三十年代提出自己的独特的哲学理论‘新唯识论’,到五十年代至六十年代,更重发新见,提出‘摄体归用’的实体学说。他著作丰富、内容宏博渊奥,确有甚深义蕴。以他的哲学著作和现代西方一些著名哲学家的著作相比,实无逊色。”

张先生认为熊先生对《周易》的辩证法确实有极深的体会,他指出熊先生阐发宇宙人生“生生不息变化不竭之真机”,健动、去故取新、自强不息,是其哲学的主要贡献,确有见于中国传统哲学的积极因素。张先生肯定熊先生勇于独立思考,说熊先生一生殚精覃思,确有过人之处。

张先生回顾了与熊先生交往的过程,最后指出:“作为一个努力独立思考、不断追求真理、从而提出自己的学说体系、卓然成一家之言的哲学家,熊十力先生是值得纪念的,他的思想是值得我们细心研究的。”

张先生手稿:《忆熊十力先生》

其实张岱年先生早年也有了自己的相当丰富的哲学体系,可惜由于时代的限制,他中晚年未能使这一体系更加展开、完善。张先生以其慧识,在中国传统哲学的研究中,予以全面深刻地发掘,著述颇丰,贡献尤多。以上我们关于张先生对价值观与思维方式两论,以及王船山、熊十力两人之研究的解读中,可见他的精神的投射。

张岱年先生的精神不朽!他的为人为学之道,值得我们反复咀嚼、认真学习。我感念先生的提携。能有机缘与张先生交往、学习,得到他赠送的大著,亲笔题笺,又多次亲赐书札,真是三生有幸!

原文刊于《中国哲学史》2020年第1期