从“以经解经”到“以《易》解经”

——清代以来儒学经典诠释中的一条哲学性进路

【刊于《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第6期】

姚彬彬

摘要:清代经学承继汉儒“以经解经”的学术方法,惠栋、张惠言等利用这种方法研究《周易》,并复兴了汉代象数派易学传统,表现出一定的义理关注维度。焦循则从象数派易学中引申出旁通、相错、时行等原理,结合《易传》哲学来诠释儒家其他经典,是为“以《易》解经”的思想范式,这一范式又由太谷学派的几代学者发展并构建出一套比较严密的学说体系。这种经典诠释路径,其中蕴含了清儒对形而上问题的关注维度,在“以《易》解经”的诠释视角下,先秦儒家经典皆统贯于《周易》而构成一体,以人事合于天道,形成了清代以来经学的一条独特的哲学性进路。

关键词:以经解经;以《易》解经;象数;清代朴学;太谷学派

作者简介:姚彬彬,男,武汉大学中国传统文化研究中心副教授,硕士生导师。

清儒之经典诠释路径,“以经解经”[1]为其主要范式之一,盖因清代朴学取法汉儒,“以经证经,汉儒家法,无不如是”[2]。乾嘉学者主流学风,崇尚回归元典本身,标榜弃虚就实,故多不以宋明儒“理气心性”之辨为然:“他们治学,几乎完全专注于发明经典以及经典中的语文、制度间题。因此,对清儒而言,唯有运用联系各部经典、彼此互相释证的方法,才能找出埋藏于‘分殊’之‘器’中的圣人之‘道’。清儒‘以经释经’的方法论背景,即在于此。”“他们深信古代经典中,包含了众多上古圣贤的训语、不同时期的名物、制度、史实等因素,但这些因素合起来呈现的,却是一幅极为完整的古圣人经世济民的整体图象。唯有找出经书和经书之间的内在关联,才能将这幅被后儒弄得支离破碎的图象,重新建构起来。”[3]就这一诠释范式的来源而言,则出于文献考据方法本身,他们不赞成以后人的说法来揣测古说,而应该采用同时代的材料相互印证,如梁启超说:“选择证据,以古为尚。以汉唐证据难宋明,不以宋明证据难汉唐;据汉魏可以难唐,据汉可以难魏晋,据先秦西汉可以难东汉。以经证经,可以难一切传记。”[4]但这一取径,并不等于彻底消泯了对形而上义理问题的思考和关注,清儒非议宋明儒的理由,是认为他们的学说出入佛老,甚至“阳儒阴释”,故有“虚掠高玄”之弊,明末清初顾炎武、方以智等提出“经学即理学”“藏理学于经学”的说法,本意在于提倡“训诂明则义理明”,通过回归经典本义而重建义理学,而并非完全忽视探讨儒学义理。

儒家先秦经典中,集中关注和论述形而上问题者,当推《周易》,清初学者胡煦的看法有代表性,他指出:“今人动言理学,顾圣人之理著于六经,穷理莫先于穷经,经旨不明而动言理学,予诚不知所穷者何理?六经之理莫深于《周易》,莫精于《周易》”[5],并批评传统理学家热衷取法佛家:“《周易》立象,其道理蕴藉本可推测无穷,然儒而僻者常乐于禅宗,而不能精求于《周易》,则未知立象之妙也。”[6] 清代学者复兴汉代象数易学,以《周易》经义为孔门探讨“性与天道”问题之旨归所在,故清代中晚期以降,从“以经解经”这一文献诠释方法中逐渐发展出“以《易》解经”这种更侧重经典义理发挥的哲学性诠释路径。

一、 清儒“以经解经”路径下的《周易》诠释

近人马宗霍谓,汉儒“以经解经”之法中,有“以他经解本经”之一路,“如毛公诂《诗》,多用《尔雅》,郑玄笺《诗》,多引《礼经》”。[7]汉代经学中,此法亦多用于《周易》,董仲舒《春秋繁露》中已以《易》与《春秋》之经义互通,谓“《诗》《书》明其志,《礼》《乐》纯其养,《易》《春秋》明其知。”(《春秋繁露·玉杯》)“《易》无达占,《春秋》无达辞。”(《春秋繁露·精华》)其《天人三策·第一策》阐《春秋》之“一元之意”,谓:“一者万物之所从始也,元者辞之所谓大也。谓一为元者,视大始而欲正本也。”其论显然是从《易传·彖》之“大哉乾元,万物资始,乃统天”之说所引申。故近儒马一浮总结董仲舒之思想,谓之“不明乎《易》,不能明《春秋》”[8]。《礼记》中则多以《周易》之文阐礼制之微义,虞翻、郑玄亦多“以《礼》注《易》”之说。此外,包咸、马融、郑玄等,尚多引《周易》经传以解《论语》之文本。故两汉易学已有“以经解经”这一文献训诂方法的萌蘖。

与儒家经学的汉学与宋学之分野一样,《周易》研究,也有汉儒的“象数派”与王弼以来的“义理派”的分野,前者取法于《易传》“观象系辞”之说,认为《周易》的卦象与爻辞之间相互对应,有一套严密的内在逻辑,并基于这一立场进行《周易》经传的文辞训诂,代表者有汉儒郑玄、荀爽、虞翻等。“义理派”易学则主张舍象取义,得意忘象。王弼认为:“互体不足,遂及卦变。变又不足,推致五行。一失其原,巧愈弥甚,纵或复值,而义无所取。盖存象忘意之由也。忘象以求其意,义斯见矣。”[9]主张扬弃繁琐的象数推衍,直接把握其背后蕴含的微妙之义。宋明儒之《周易》诠释,主要取义理派的看法,主张:“顺性命,阐儒理,切人事,明乱治。一以义理为归,而略于卜筮象数。”[10]晋人以玄理演《易》,宋明儒则以儒理阐《易》,虽立场略异,皆有超越文本本身的“六经注我”倾向。

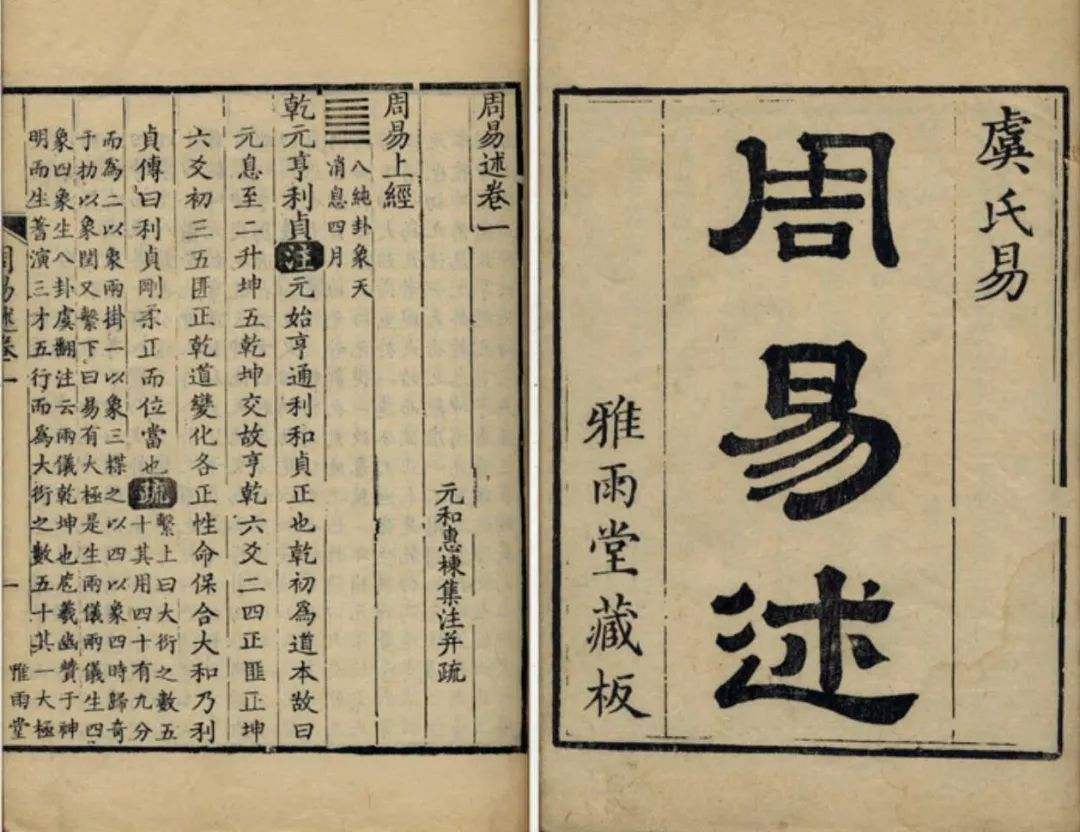

清代朴学学者强调回归经典文本本身,反思宋明儒的方法范式,认为他们好“以臆说解经”[11]。就易学而言,清初“顾炎武、毛奇龄、黄宗羲、黄宗炎、胡渭等人相继著书立说,以图书源自道教且违背《周易》经传为核心论据,认定宋易的图书学和先天学乃是后起之伪学”。[12]回归汉易象数之说,后渐成清代易学的主流风气,清儒治象数易学之正式肇基者为“吴派”学者惠栋(1697-1758),惠氏曾祖惠有声、祖周惕、父士奇,四世传经。近人刘师培评价说:“东吴惠氏世传《易》学,自周惕作《易传》,其子士奇作《易说》,杂释卦爻,以象为主,专明汉例,但采掇未纯。士奇子栋作《周易述》,以虞注、郑注为主,兼采两汉《易》家之说,旁通曲证,然全书未竟,门人江藩继之作《周易述》补,栋又作《易汉学》《易例》《周易本义辨证》,咸宗汉学。” [13]惠栋继承和发明汉儒象数易学的同时,也延续了汉儒“以经解经”的方法范式,在其《周易述》一书中所收入的《易微言》二卷,便利用此法来解读《周易》中的一些核心概念。

惠栋认为,宋儒解经,“不仅不及汉,且不及唐”,这是因为他们“臆说居多,而不好古也”。[14]所以,在他看来,阐明《周易》之真义,首先要厘定那些核心观念,并将之从宋明儒的过度引申乃至“郢书燕说”的诠释中解脱出来。《易微言》中胪列《周易》中具有义理指向的概念:道、远、玄、神、妙、诚、中、善、纯、精、易简、易、简、性命、三才、情、积、三五、乾元用九、大、理等二十余词,还原历史语境,印证于先秦两汉典籍,尤重经、子二部之文献。以其释“中”字为例,其谓:

《系上》曰:“易简而天下之理得矣。天下之理得,而成位乎其中矣。”荀爽注云:易谓坎离,阳位成于五,五为上中。阴位成于二,二为下中。故易成位乎其中。”案:易简即天地之中也。[15]

这是援用荀爽象数之说解释“中”,《周易》以每卦的二、五爻位为中,“坎离”即离下坎上的“既济”卦,此卦的六爻中,阳爻居五位,为上中;阴爻居二爻,为下中。阴阳爻在这种情况时称为“得位”,象征天地万物各得其所,也即所谓“中和”。“易二五为中和,坎上离下为既济,天地位,万物育,中和之效也”[16],故在惠栋看来,此种情况的“中”即“易简”之理。

释“中”字之条目,惠栋亦采汉儒“以他经解本经”之法,列举“他经”之说有:

成十三年《左传》:“刘子曰:吾闻之民受天地之中以生,所谓命也。是以有动作礼义威仪之则以定命也。”

《中庸》曰:“天命之谓性。”又曰:“喜怒哀乐之未发谓之中。”又曰:“中也者,天下之大本也。”又曰:“立天下之大本。”

《论语·尧曰》:“咨!尔舜!天之历数在尔躬,允执其中。四海困穷,天禄永终。舜亦以命禹。”

《孟子》曰:“汤执中。”[17]

在惠栋看来,所谓“中”,从既济卦象数之微义看,即天地万物均能“得位”,此即“民极”,三代时古圣先贤皆明此理,“大舜执其两端,用其中于民。周公设官分职以为民极。极,中也。虞、周皆既济之世,赞化育之功,同也。”[18]这一诠释,显然内涵比宋儒程颐说“不偏之谓中”、朱熹说“中者,不偏不倚,无过不及之名”[19]含义更为丰富具体,也蕴含了一定经世致用的实学指向。

由此例可见,惠栋对《周易》“以经解经”的训释,并不纯粹是解析词义,也赋予了义理诠释的向度。这种情况在《易微言》中多有,若释“诚”时并附以对“仁”的解读:“子曰:‘水火,吾见蹈而死者矣,未见蹈仁而死者也。’此语合于易理,仁乃乾之初生之道也,故未见蹈仁而死。极其变如求仁得仁,杀身成仁,乃全而归之之义,不可言死。”[20]以《论语》之仁说通于《周易》之乾道。释“积”[21]字时更逸出文本之外,从“天地尚积”“圣学尚积”“王者尚积”等多层次加以论列,旨在统贯天人,亦有一些“六经注我”倾向。其释“理”[22]字,最具清儒义理学的代表性:

理字之义,兼两之谓也。人之性秉于天性,必兼两,在天曰阴与阳,在地曰柔与刚,在人曰仁与义,兼三才而两之。故曰性命之理。《乐记》言天理,谓好与恶也。好近仁,恶近义,好恶得其正谓之天理,好恶失其正谓之灭天理。《大学》谓之拂人性。天命之谓性,性有阴阳、刚柔、仁义,故曰天理。后人以天人理欲为对待,且曰天即理也,尤谬。

其以人之天性包含“欲”,人性中无论“好”还是“恶”的两方面作为相反相成的一对范畴(所谓“兼两”)同时包含于“理”中,天理与人欲本为不可分割的整体关系,故惠栋以宋儒理、欲二者相互对立之论为谬说。这显然与后来戴震(1724-1777)批判宋儒“天理”观念的“理也者,情之不爽失也,未有情不得而理得者也”“今以情之不爽失为理,是理者存乎欲者也”[23]之类说法基本契合。

必须指出,《周易》的这些核心概念,同时也是儒学的核心概念,惠栋基于《周易》的“以经解经”之论,显然已经在有意无意间呈现出利用《周易》义理体系重新审视儒学思想的“以《易》解经”的理论倾向。

其后清儒治汉《易》命家者有张惠言(1761—1802),张氏于惠栋之学“补其亡阙,灼其隐滞,成一家言”[24],立说专宗虞翻,参以郑玄、荀爽诸家之说,著有《周易虞氏义》《周易虞氏消息》《虞氏易礼》《周易郑氏义》等,其《虞氏易礼》一书,阐汉儒虞翻“以《礼》注《易》”之说,认为《周易》中包含大量的周代礼制内容,可以与《周礼》相互印证,亦为“以经解经”之《周易》著述。

《虞氏易礼》之《叙》中开宗明义:“韩宣子见《易象》与《鲁春秋》曰:‘周礼尽在鲁矣。’[25]《记》曰:‘夫礼,必本于太一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,其降曰命。’[26]故知《易》者,礼象也。”[27]以周代礼法之建立,基于天地阴阳变化之道,故通于《周易》。

《虞氏易礼》中“以经解经”之说,若解《观》卦爻辞“六四,观国之光,利用宾于王”,以其为《周礼》中之“宾礼”,“《周官》云:‘以宾礼亲邦国’是其义也”,[28]是周王款待来朝会的四方诸侯和诸侯派遣使臣向周王问安的礼节仪式。解《萃》卦爻辞“王假有庙,利见大人,亨,利贞,用大牲,吉,利有攸往”,采郑玄之说:“大牲,牛也。言大人有嘉会,时可干事,必杀牛而盟,既盟则可以往,故曰‘利往’。”张惠言认为,其义可与“《周官·大行人》曰:时会以发四方之禁”[29]之说印证,为周王不定期地朝会四方诸侯的礼节仪式。解《大有》卦爻辞“九三,公用亨于天子,小人弗克”,张惠言以“公”为周制中之贵族“上公”,“《周官》曰:‘九命作伯。’郑注云:‘上公有功德者,加命为二伯,得征五侯九伯者。’《诗·彤弓》曰:‘钟鼓既设,一朝飨之。’‘飨之’者,盖锡命之也。”[30]以“公用亨于天子”之义为酬庸之礼,为周天子奖酬有功大臣的仪节。

刘师培据《虞氏易礼》等书,将《周易》中涉及的周代礼制记载胪列为13类:郊祀之礼、封禅之礼、宗庙之礼、时祭之礼、馈食之礼、省方之礼、时会之礼、酬庸之礼、聘礼、王臣出会之礼、田狩之礼、婚礼、丧礼。并指出,这些“皆周礼附见于《周易》者,若用张氏惠言《虞氏易礼》之例汇而列之,则《周易》一书兼有裨于典章制度之学矣”。[31]清代中叶以降,礼学研究勃兴,学林崇礼思想蔚起,并出现了“以礼代理”说,即主张用礼学来代替理学,强调礼制的社会实践。就此看来,张惠言之《易》礼研究,虽纯为考据诂经之学,亦有其经世之关怀存焉。

清儒“以经解经”范式下的《周易》诠释,自可导源于汉儒,如徐芹庭所说:“西汉时上至帝王将相,下至平民处士,或引《易》以证其事,或借《易》以明其理,或引《易》以解其事,或赋《易》以新解说,或节引《易》文,或引《易》而与今《易》不同,或引《易传》之佚文,盖彬彬盛矣。”[32]但汉儒的这种“以他经解本经”,更多类似于先秦《左传》中文辞常援引《诗经》的情况,近于一种修辞说理的表达习惯。若董仲舒以《易》《春秋》互通,郑玄、虞翻以《易》《礼》互通之论,虽已表现出一定的义理学视角,然立说基于天人感应和象数思维,实近于一种尚较初阶的“自然哲学”,仍存有先民“互渗律”的思维印记。而清儒继之,无论是惠栋诠释《周易》的核心义理概念,还是张惠言考据虞翻精义,都明显体现出更具历史理性的思辨深度,此亦清代学术呈现出“近代性”进路之典型特色。

清儒治《易》取法汉儒,而汉代经学中已然存在《周易》可统贯涵摄诸经大义的思想。《汉书·艺文志》说:“六艺之文,《乐》以和神,仁之表也。《诗》以正言,义之用也。《礼》以明体,明者著见,故无训也。《书》以广听,知之术也。《春秋》以断事,信之符也。五者,盖五常之道,相须而备,而《易》为之原。”[33]即以六经中之《周易》为“形而上”的纲领,其他五经则为“形而下”的现实社会之事相,“故曰:‘《易》不可见,则乾坤或几乎息矣’,言与天地为终始也。至于五学,世有变改,犹五行之更用事焉”。[34]据此,可以将《周易》与其他诸经间理解为一种体用关系,显然,由“以经解经”之说引申出“以《易》解经”之理,存在其思想的内在逻辑理路。

二、“以《易》解经”思想的滥觞与流布

乾隆年间,清代“正统派”(朴学)学术群体大张其军,“当时巨子,共推惠栋、戴震,而戴学之精深,实过于惠。”[35]戴震平生学术,不满足于单纯的文献训诂考证,更旨在回归先秦儒家本义,建立一套打破宋儒“以理杀人”思想桎梏的新的义理学体系,《原善》一书便是他这方面的最初成果。据钱穆考证,《原善》的撰述体例和思想内涵,都有受到惠栋《易微言》一书启发和影响的痕迹。[36]戴震在有关义理学的著述中,常援引《周易》来印证自己的哲学思考(如所撰《读易系辞论性》等),继承戴震思想衣钵的焦循,更以《周易》涵摄群经微言大义,建立了“以《易》解经”的严密方法范式。而且,清代中期以来的“以《易》解经”之风气,并不限于文化精英学者群,在基层社会的民间儒学群体若太谷学派中,亦有见之,晚近则更有进一步之发明。

(一)焦循以《周易》“旁通、相错、时行”之义解经

焦循(1763-1820)在清代学术史上是继惠栋、戴震之后的又一位“通儒”,其平生治经学,于《周易》《论语》《孟子》三书用力最深,尤精于《易》。由于他兼通算学,故治《易》多取数学思维模式,在他看来,《周易》诸卦爻间,通过一定的排列组合规律,在生生不息地循环运转,其中的“参伍错综”之关系可以通过严密的推算进行掌握,发明“旁通、相错、时行之义”,旨在“破旧说之非”[37]。所谓“旁通、相错、时行”,与汉儒象数学的“卦变”“互体”之说有些类似,是利用不同的规则进行诸卦爻间的替换与变换位置,从而使得六十四卦中的任何一卦,都与其他几卦乃至几十卦发生联系。基于这种理解模式,焦循将《周易》视为具有严密内在逻辑的整体运行结构,从而与天道循环的规律乃至世间森罗万象相通贯。

大约正是因为焦循长期运用这种整体性观念解经,又坚信《周易》中隐含了一套联系天地万物的数学模型,所以很自然地会联想到,《周易》与其他儒家经典中,也应该发生某些联系。有学者指出:“焦循经学成就主在‘易学’,‘易学’思想可谓其思想的根柢。重要是其治经不仅‘治《易》’有成,更难得是其以《易》理,贯彻说明于群经中,计有《毛诗》《礼记》《论语》与《孟子》等”,“以所悟之《易》理, 如旁通、交错、时行, 纵横贯穿于群经中, 进一步寻得互通发明之理”[28],其平生述作,尤重以《易》理阐《论语》《孟子》之微义。其谓:

自学《易》以来,于圣人之道稍有所窥,乃知《论语》一书,所以发明伏羲、文王、周公之恉。盖《易》隐言之,《论语》显言之。其文简奥,惟《孟子》阐发最详最鬯。……以《孟子》释《论语》, 即以《论语》释《周易》,无不了然明白,无容别置一辞。至《论语》一书之中,参伍错综,引申触类,其互相发明之处, 亦与《易》例同。[39]

焦循以《论语》中所阐者,为儒门一贯之旨,“孔子以‘一贯’语曾子,曾子即发明之云:‘忠恕而已矣。’忠恕者何?成己以成物也。孟子曰:‘大舜有大焉,善与人同,舍己从人,乐取于人以为善。’舜于天下之善,无不从之,是真一以贯之。以一心而同万善,所以大也。”以“一贯”为此心忠恕,故能通天地万物之情的境界,故“贯者,通也。所为‘通神明之德,类万物之情’也。……《易传》曰:‘天下何思何虑,一致而百虑。’‘何思何虑’,言何为乎思,何为乎虑也。以途既殊,则虑不可不百,虑百则不执一也。……苟识其要,不在博求,一以贯之,不虑而尽矣。……一以贯之则能通天下之志矣。”[40]因此,何泽恒总结说,焦循“于《论语》全书中,特挈一贯忠恕而发为通权达变,不据守,不执一之义。亦犹其以旁通释《易》文,欲以‘忠恕’二字通解《论语》,驯至于驱经文以就义”[41]。陈居渊则更具体详论谓:“焦循在这里所说的《易》,其实专指《易传》而言。如《论语・学而》言‘主忠信’、‘为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎’、‘敬事而信’、‘谨而信’、‘与朋友交,言而有信’等等,焦循认为都与《易传》的‘闲邪存诚’、‘忠信以进德’之意相通。又如《论语・卫灵公》言:‘道不同不相谋。’这也与《易传》的‘声应气求’、‘贵在同心’之意相合。再如《论语・季氏》载季氏将伐颛臾,孔子责备季路冉有说:‘今由与求也,相夫子,远人不服。而不能来也,邦分崩离析而不能守也,而谋动干戈于邦内,吾恐季孙之忧,不在颛臾而在萧墙之内也。’《论语·阳货》阳货对孔子言:‘怀其宝而迷其邦,可谓仁乎? ’‘好从事而亟失时,可谓知乎? ’这些与《易传》强调治理庶民,不可‘危以动’、‘惧以语’、‘无交而求’的理论相一致。”也就是旨在“以《论语》来阐发《易传》思想,又以《易传》来印证《论语》之说,从而正确理解孔子的思想”。[42]就此看来,焦循“《易》隐言之,《论语》显言之”之谓,盖以《易传》所言者为普遍性的深妙哲理,《论语》所载者则为孔门所论列的具体事相,故可以相互印证。

至于焦循以《易》理诠释《孟子》的论述,张晓芬指出:“其《孟子正义》发挥《易》理最多,以‘通神变化’方是‘道’,以‘感而遂通之性’谓之‘性’;主‘性善’,但强调有‘神明之德’,能知、能变、能引、能通,故‘善’。而通神变化之关键在‘行权’,世事无法一成不变时,就须懂得‘权变’以改善,以转危为安,转祸为福。又时行、变通、行权以贯乎性命之道。”[43]焦循将从六十四卦爻的排列组合中所发明的旁通、相错、时行之理,在对《论语》《孟子》等经的阐释中亦加以运用,以此来“以《易》解经”。

《周易·文言》曰:“元者善之长也,亨者嘉之会也,利者义之和也,贞者事之干也。君子体仁足以长人,嘉会足以合礼,利物足以和义,贞固足以干事。君子行此四德者,故曰:‘乾,元亨利贞。’”焦循据此认为,《周易》的元、亨、利、贞对应于儒家的根本道德观念仁、义、礼、智,洵为易学之根本,亦六十四卦的变化之源,同时也是伏羲、文王、周公、孔子“四圣同言”的核心理念,故以“《易》之为书,本明道德事功”。[44]并以六十四卦之卦象,分别可呼应元、亨、利、贞诸义,其中尤以“元”最为重要,不仅统摄《乾》《坤》《屯》《讼》《比》《履》《泰》《大有》《随》《蛊》《临》《复》《无妄》《大畜》《离》《颐》《损》《益》《萃》《升》《井》《革》《鼎》《涣》等二十四卦,就《周易》全体大义而言,“以元、亨、利、贞而括其要,不过元而已。反复探求,觉《易》道如此,《易》之元如此。盖合全《易》而条贯之,而后知《易》之称元者如此也”。[45]焦循的这类说法,时贤与后学见仁见智,褒之者谓之“石破天惊”,贬之者谓之“附会难通”,无论如何评价,其带有“六经注我”的“创造性诠释”痕迹,是不能否认的。

《清代文字狱档》中记载了一起乾隆四十八年二月“冯起炎注解《易》《诗》二经欲行投呈案”之事件,山西临汾县的生员冯起炎欲拦截乾隆帝之“圣驾”,呈献其“以《易》解《诗》”的作品,却因形迹可疑被抓捕。其所呈文字,系“抄袭《易》《诗》二经语句强为注解”[46],自属鄙俚不足道,倒是可以反映出“书莫大于《易》”(冯氏呈文中所语)这种观念应是当时读书人的普遍认识。同时代的袁枚所撰笔记小说《子不语》中,也收录过几则表现一切邪祟皆畏惧《周易》的故事。[47]《周易》在清代社会自上而下地被神圣化,甚至被视为破除黑暗的力量,这一情况或当可视为“以《易》解经”思想范式形成的文化背景。

(二)太谷学派“以《易》解经”理论的形成

至嘉庆、道光年间,江苏扬州一带出现了一个具有一定民间性的儒学团体“太谷学派”,其早期成员多为底层知识分子。创始人周太谷(1764-1832),字星垣,太谷为其号,别名崆峒子,后人遂以“太谷”冠其学派名。太谷学派认为宇宙与生命的根源,为大赤、深黑“二气交凝”。又有天命在躬,太和之气在性,为学要在“蒙以养正”(《易·蒙卦》)的基本理念,自称圣功弟子。他们以《周易》为道统核心,有学者指出,被太谷学派奉为“圣经”的周太谷《周氏遗书》十卷中,“前两卷首传《易经》,对易理作了带有自家特色的发挥,为整个太谷学派奠定了以《易》为宗的神秘主义基调”。[48]此外,太谷学派还受到了汉代谶纬之学的重要影响,“以人道上合天道为追求的极致。而在阐发天道的过程中,学派大量吸收了纬书中的阴阳五行思想”。[49]汉儒多以仁、义、礼、智、信之“五德”对应木、火、土、金、水五行[50]。两汉之时,“以木火土金水五行,统辖时令、方向、神灵、音律、肤色、臭味、道德。并将帝王之系统及国家之制度,纳入其中”。[51]《易纬乾凿度》中便将《周易》卦象体系与五行、五德联系起来,其谓:“八卦之序成立,则五气变形。故人生而应八卦之体,得五气以为五常,仁义礼智信是也……五者,道德之分,天人之际也,圣人所以通天意,理人伦,而明至道也。”[52]基于这种观念,汉人之象数易学亦有以《周易》涵摄五行者,京房纳甲之学,便以五行之说和六十四卦卦象相互配合。“太谷学派”创始人周太谷之《易》说,便是从此一路而来,其有《后天八卦图说》谓:

《易》曰“帝出乎震”,仁始施也。“齐乎巽”,德施普也。“相见乎离”,礼之用也。“致役乎坤”,礼之复也。“说言乎兑”,义达乎道也。“战乎乾”,知动也。“劳乎坎”,知止也。“成言乎艮”,合四德而为信也。信也者,终百行、始百行之谓也。人而无信,虽有道,其何从容而中也?[53]

所谓“后天八卦图”,以震卦为起始点,位列正东。按顺时针方向,依次为巽卦,东南;离卦,正南;坤卦,西南;兑卦,正西;乾卦,西北;坎卦,正北;艮卦,东北。这段文字系周太谷用儒家道德论来诠释后天八卦方位的微义,其与《易纬乾凿度》的思路一致,认为五德可涵摄于八卦之中。而《汉书艺文志》早言“五常之道,相须而备,而《易》为之原”,六经的其他五经又分别对应五德,故可以《易》理解经,已为太谷学派易学的题中应有之义。

周太谷易学中表现出的道德论视野,与焦循之说似有一些相似性,焦循与周太谷均出于扬州,又大致处于同时代,有学者指出,在周太谷创立太谷学派之始,“太谷学派与扬州学派共享相同的时空人文生态,并存在着一定程度上的联系与交流,同为区域文化之葩”,而且焦循恰恰又是清代“扬州学派”的成员,“王引之、朱彬、刘宝楠、刘宝树、江藩、焦循、黄承吉、方申、凌廷堪等人则几乎与周太谷同时成长”。[54]我们若“大胆假设”他们会有所交集乃至相互影响,或亦存在一定可能。

降及晚清,周太谷的再传弟子黄葆年是当时影响最大的太谷学派传人。黄葆年(1845-1924),字锡朋,一作隰朋,号希平。江苏姜堰人,光绪九年中光绪癸未科进士,历任山东多地知县。光绪二十八年回籍扫墓,辞官离任。后寓苏州,创立归群草堂授徒。黄葆年一生致力推动太谷学派南北方成员的整合,其门人弟子中多学界名流,若刘大绅(1887-1954)[55]、哲学家钟泰(1888-1979)、后来成为章太炎弟子的缪篆(1877-1939)等。这种情况,标志者太谷学派开始向主流文化思想界发生影响。

刘大绅是晚清民初太谷学派成员中以易学命家者,被认为“得太谷易学心传,集太谷易学之大成”[56] ,他明确提出《周易》与儒家其他经典的关系是:

学易必读《诗》,《诗》为易之外传;学易必读《礼》,《礼》为易之轨范;学易必读《论语》,《论语》为易之用;《春秋》(非《左传》)为易之时;《尚书》为易之迹;乐律时历,则易之验也;《尔雅》《周礼》为读易时文字制度之参证。[57]

在他看来,《易》之外的诸经,实皆《易》之注脚,甚至文本中还隐藏了《易》之微言大义。若他所说:“《论语》每篇皆有一卦为之主。《学而》,兑也;《为政》,暌也。《春秋》二百四十二年,四十二卦用爻之数及一日夜之十二时,子午各多一分也。春王正月,先甲后甲也;庚申获麟,先庚后庚也。知此可以学《易》,不然虽皓首穷经不能得也。”[58]其学参以《周易》象数来“六经注我”,明确了太谷学派“以《易》解经”的学术思路。

为太谷学派“以《易》解经”之说正式建立思想体系者,则为黄葆年的另一弟子缪篆,缪篆系江苏泰州人,于青年时代师从黄葆年,后留学日本留日,归国后又曾师从章太炎,1920年代以后任教于厦门大学、中山大学,其平生学术以太谷学派之说为主,相关著作有《显道》《明悳》《周易大象简义注》等。

缪篆之易学,延续了周太谷重道德论的思路,他认为,“《易经》为吾国道悳学之公式书,《论》《孟》《老》《庄》为吾国道悳学之例题书”。[59]以《周易》所阐者,为具有普遍性的基本原理(正如数学中的公式一样),儒家的《论语》《孟子》与道家的《老子》《庄子》则是以具体的问题来印证,就像数学中的“例题”一样。他认为儒、道二家同符《周易》之精义,故二家之宗旨并无根本上的分歧,谓“《老》《庄》与《论》《孟》有同等之精诣,都为仁、礼、义、智、信而发也”,故“就仁、礼、义、智、信五悳,准《周易》公式,证以《论》《孟》《老》《庄》之例题及说明”[60],以阐发中国哲学中之德性论思想。

在缪篆看来,《周易·文言》所释“元亨利贞”为“天悳、地悳、人悳之总持语”,其要义便是“在《乾》为元亨利贞,在君子为仁义礼智”[61]。具体而言,其谓:

读书贵在扩充,《乾》《坤》二卦有《文言》,仅起例耳,其余六十二卦无《文言》,学者当推而知也。《乾》《坤》言元亨利贞,在君子为仁义礼智,他卦或言元、或言亨等等者,在君子或为仁、或为礼等等明矣。六十四卦,元、亨、利、贞、有孚各不同,则知君子仁、义、礼、智、信(有孚)亦各不同,明矣!然《论》《孟》诸经中,其明见仁义等字者易知,其暗契仁义等意者难晓,或在言论,或在事实,多不可计。用各有当,其大系统乃摄在《易经》之元、亨、利、贞、有孚中也。[62]

元、亨、利、贞相应于仁、义、礼、智四德,四德加上“信”则 “五常”,因此,缪篆又在《周易》中拈出“有孚”一语来对应“信”。“孚”在《周易》中本有二义,一为卦兆、征兆;一为征验、应验。“有孚”的意思,则是说卦兆显示的是大通顺,占问有利。后儒若程颐的《程氏易传》、朱熹的《周易本义》则多解“有孚”为“有诚信”之义[63],缪篆以“有孚”对应五常之“信”,有其所本。显然,这一思路除了延续太谷学派易学固有致思方向,也与焦循以元、亨、利、贞诸义统摄六十四卦的学说十分相似,很可能受到了焦循易学的启发,并有所引申。

基于这种认识,缪篆以《周易》之六十四卦,乃至于三百八十四爻辞,皆有元、亨、利、贞、有孚所分别对应的“五德”之意涵,并可据以分判经义,其谓:

是故仁各不同,不能出乾之元、坤之元、屯之元、比之元、大有之元、随之元、蛊之元、临之元、无妄之元、损之元、升之元、革之元、鼎之元之外。义各不同,不能出乾之利、坤之利、屯之利、蒙之利、需之利、讼之利、同人之利、豫之利、随之利、蛊之利、临之利、噬嗑之利、贲之利、复之利、无妄之利、大畜之利、大过之利、离之利、咸之利、恒之利、遁之利、大壮之利、明夷之利、家人之利、蹇之利、解之利、损之利、益之利、夬之利、萃之利、革之利、渐之利、巽之利、兑之利、涣之利、中孚之利、小过之利、既济之利之外。礼、智、信诸悳目视此矣。[64]

缪篆认为此五者可涵摄《周易》全书之精义,谓“《周易》中悳目虽多,不能出此五者之右”[65]。基于此论,缪篆总结《周易》中之“道悳学公式”十七条,兹以第一条关于“礼”德的阐释为例,借以窥见其“以《易》解经”说之风格特点:

《易·序卦》曰:“物畜然后有礼,故受之以履。”《系辞》曰:“履,悳之基也,履和而至,履以和行”。[66]

缪篆意在指出,“礼”的本质在于践履实行,而实践的核心则在于“和”的达成。缪篆认为,就儒家的“正言”来讲,若《论语》载有子之说:“礼之用,和为贵,先王之道,斯为美,小大由之。”道家的“反言”则若《老子·三十八章》之说:“夫礼者,忠信之薄而乱之首。”就其具体意涵,他指出:“《周官》曰:‘乃立春官宗伯,使帅其属而掌邦礼,以佐王和邦国。’周为礼治之国,周之礼治,即今西方之法治也。《经解》曰:‘发号出命,而民悦,谓之和。’先王深知礼必与和邻也,若礼不与和邻,则非先王广义之礼。即广义之法,而为法律家狭义之法,即狭义之律,《老子》所谓:‘礼者,忠信之薄而乱之首者’。”[67]盖缪篆以儒家“礼”之本义,合乎西方之法治,但若狭义理解“法”,则像先秦法家之“惨礉少恩”一样,“不识伯夷、周公之礼意,不顾皋陶、管仲之法义,不以百姓心为心,专恃律治,则律者,‘忠信之薄,而乱之首’云尔”[68]。故缪篆以《老子》之语为批判狭隘的“礼法”末流,并非否定“礼”之本身,而正可与儒家“礼之用,和为贵”之说形成相反相成的关系。如此,缪篆将《周易》中关于礼的论述,与《论语》《周礼》以及道家《老子》中的相关思想联系起来,构成了其所谓的“公式”与“例题”的关系。在缪篆看来,无论是《周易》卦爻,抑或其他先秦元典中之文句,皆蕴含元、亨、利、贞、有孚相应的仁、义、礼、智、信之种种微意,亦皆未外于 “《易》有三义”,亦简易、变易、不易之理,正如数学公式一样,纵然千变万化,其中自有不变之根基在,“易简则天下之理得矣”,以《周易》所阐之“德”,为具有普遍性的基本原理,可涵盖群经诸子,洵为大道之源。

缪篆建立这种“以《易》解经”的解释体系,虽不乏一些牵合附会之论,然其苦心孤诣,意在给中国哲学思想建立一个庞大整齐的完整系统:“中国书,知系统者见之,谓之有系统;不知系统者见之,谓之无系统,人病不求耳。”[69]在他看来,中国古来之经典,并非如像百年以来众多宣称“中国无哲学”论者所理解的那样杂乱无章,自有严整的体系隐含于其中,由《周易》的德性论统贯始终,乃是其根骨所在。

三、结论

无论是清代前期惠栋“以经解经”的易学作品《易微言》,还是后来焦循和太谷学派诸君明确的“以《易》解经”之说,克就实质而言,皆为以《易传》中的哲学思想资源来印证诸经,而《易传》的形成,正是“使《易经》脱离了迷信的占卜书,进而成了哲学性的书的一个转捩点”[70]。清儒的主流思想旨在复兴汉学,而汉代象数派《易》说,其方法论的根基实为阴阳五行观念,如顾颉刚所言:“汉代人的思想的骨干,是阴阳五行,无论在宗教上、在政治上、在学术上,没有不用这一套方式的。”[71]象数学的建立,本身便是以阴阳五行说来统御卦象、卦变的一套繁复的抽象数理结构。《易传》本身便是阴阳学说的渊薮,汉代的纬书和易家进一步从中引申出五行说的意蕴,这一套体系被清代以来的这些学者掌握,尤重其中道德论的实学指向,借以统贯群经。

此外,清儒对《周易》的推崇和神圣化,构成了“以《易》解经”说的思想背景。章学诚在《文史通义》中的说法有代表性,他认为,虽然“六经皆先王之政典”,但《周易》“其道盖包政教典章之所不及矣。象天法地,‘是兴神物,以前民用’。其教盖出政教典章之先矣。”故以《周易》与其他诸经的关系为分属天道与人事:“夫悬象设教,与治历授时,天道也。《礼》《乐》《诗》《书》与刑政教令,人事也。天与人参,王者治世之大权也。”[72]清儒虽为六经“祛魅”,但并不否定其中存在贯通天人之际的形而上指向,“《易》以天道而切人事”,故以诸经皆通于《易》理,在清学的“内在理路”上是完整而自洽的。

清代汉学多不以宋儒“理气心性”之辨为然,因此前代学者不乏认为清儒欠缺形而上关怀、清代哲学衰微不足道之论,但近二三十年来,渐有不同意见出现,有人认为清代哲学存在“以气代理”的“气本论”路向,有人提出清代的“新义理学”是一套与宋明理学相对照的“性情学”,还有人提出清代哲学“以礼代理”的命题,如是种种,皆有其见地。[73]实则,“以《易》解经”之学,其中隐含的也是清儒对形而上问题的关注视野,使得先秦儒家经典皆“旁通”于《周易》而构成一体。由于他们“崇汉抑宋”的思想取向,不取“理气心性”而回归象数《易》说,其较之宋明儒的义理建构的优劣自可见仁见智,但其中体现的哲学关注维度不容轻视,因为,任何学术体系达到了一定高度之后,都不可能忽视或回避形而上之“道”的问题,统贯天人的超越性追求,实为中国传统一切学问的精神底蕴,在清学中亦莫之能外。

注释:

[1] “以经解经”之语,亦称“以经证经”“以经释经”。马宗霍谓:“汉儒治经,各有其师法、家法,而释经之体,则大约可分为数类,其一以经解经”云云(马宗霍:《中国经学史》,上海书店,1984年,第56页)。然汉儒之“以经解经”当然是指“六经”,而清人定义的“经”则范围有所拓展,按《四库全书》收录的经部《易》《书》《诗》《礼》《春秋》《孝经》、五经总义、四书、乐、小学十类文献理解,大体相当于南宋以来所谓之“十三经”。

[2] 张舜徽:《张舜徽集·清人文集别录》,武汉:华中师范大学出版社,2010年,第168页。

[3] 郑吉雄:《从乾嘉学者经典诠释论清代儒学的属性》,彭林编:《清代经学与文化》,北京:北京大学出版社,2005年,第261-263页。

[4] 梁启超:《清代学术概论》,上海:上海世纪出版集团,2005年,第40页。

[5] (清)胡煦:《周易函书》,北京:中华书局,2019年,第1052页。

[6] (清)胡煦:《周易函书》,北京:中华书局,2019年,第1040-1041页。

[7] 马宗霍:《中国经学史》,上海:上海书店,1984年,第56页。

[8] 马一浮:《论西来学术亦统于六艺》,《马一浮新儒学论著辑要》,北京:中国广播电视出版社,1995年,第25页。

[9] (三国)王弼:《周易略例·明象》,楼宇烈:《王弼集校释》,北京:中华书局,1987年,第609页。

[10] 戴君仁:《谈易》,台北:台湾开明书店,1974年,第92页。

[11] 张舜徽:《张舜徽集·清人文集别录》,武汉:华中师范大学出版社,2010年,第168页。

[12] 林忠军、张沛、赵中国等:《清代易学史》上册,济南:齐鲁书社,2018年,第4页。

[13] 刘师培:《经学教科书》,上海:上海古籍出版社,2006年,第119页。

[14] (清)惠栋:《九曜斋笔记》,《丛书集成续编》第92册,上海:上海书店出版社,1994年,第515页。

[15] (清)惠栋:《周易述》下册,北京:中华书局,2018年,第474页。

[16] (清)惠栋:《周易述》下册,北京:中华书局,2018年,第659页。

[17] (清)惠栋:《周易述》下册,北京:中华书局,2018年,第474-476页。

[18] (清)惠栋:《周易述》下册,北京:中华书局,2018年,第474页。

[19] (宋)朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,1983年,第17页。

[20] (清)惠栋:《周易述》下册,北京:中华书局,2018年,第473-474页。

[21] 《易·文言》有“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”等语。

[22] 《周易》中“理”字多见,若《系辞上》曰“易简而天下之理得矣”,《说卦》曰“穷理尽性以至于命”等皆是。

[23] (清)戴震:《孟子字义疏证》,《戴震集》,上海:上海古籍出版社,2018年,第265、273页。

[24] (清)沈豫:《皇清经解提要》,北京:华夏出版社,2014年,第89页。

[25] 语见《左传·昭公二年》。

[26] 语见《礼记·礼运》。

[27] (清)张惠言:《虞氏易礼》,《续修四库全书》第26册,上海:上海古籍出版社,2002年,第601页。

[28] (清)张惠言:《虞氏易礼》,《续修四库全书》第26册,上海:上海古籍出版社,2002年,第613页。

[29] (清)张惠言:《虞氏易礼》,《续修四库全书》第26册,上海:上海古籍出版社,2002年,第614页。

[30] (清)张惠言:《虞氏易礼》,《续修四库全书》第26册,上海:上海古籍出版社,2002年,第615页。

[31] 刘师培:《经学教科书》,上海:上海古籍出版社,2006年,第250页。

[32] 徐芹庭:《易经源流——中国易经学史》上册,北京:中国书店,2008年,第320页。

[33] 陈国庆编:《汉书艺文志注释汇编》,北京:中华书局,2006年,第96页。

[34] 陈国庆编:《汉书艺文志注释汇编》,北京:中华书局,2006年,第96页。

[35] 梁启超:《清代学术概论》,上海:上海世纪出版集团,2005年,第25页。

[36] 参见钱穆:《中国近三百年学术史》,北京:商务印书馆,1997年,第272-274页。

[37] (清)焦循:《易图略序目》,《焦循全集》第3册,扬州:广陵书社,2016年,第969-970页。

[38] 张晓芬:《焦循“以<易>解经”初探》,《扬州文化研究论丛》第十四辑,扬州:广陵书社,2014年,第56-57页。“以《易》解经”作为一个学术概念的提出,似亦在张晓芬文中首次出现。

[39] (清)焦循:《论语补疏叙》,《焦循全集》第5册,扬州:广陵书社,2016年,第2505页。

[40] (清)焦循:《一以贯之解》,《焦循全集》第12册,扬州:广陵书社,2016年,第5797页。

[41] 何泽恒:《焦循研究》,台北:大安出版社,1990 年,第150-151页。

[42] 陈居渊:《焦循阮元评传》,南京:南京大学出版社,2006年,第110-111页。

[43] 张晓芬:《焦循“以<易>解经”初探》,《扬州文化研究论丛》第十四辑,扬州:广陵书社,2014年,第56页。

[44] (清)焦循:《易图略》卷五,《焦循全集》第3册,扬州:广陵书社,2016年,第1072页。

[45] (清)焦循:《易通释》,《焦循全集》第1册,扬州:广陵书社,2016年,第311页。

[46] 上海书店出版社编:《清代文字狱档》,上海:上海书店出版社,2007年,第520页。

[47] 《子不语》中言及此者,有《张奇神》《棺床》《僵尸》等则,其中《张奇神》一则被孔飞力在其名著《叫魂》中引用过。见[美]孔飞力:《叫魂》,陈兼、刘昶译,上海:上海三联书店,2017年,第130-131页。

[48] 韩荣钧:《黄葆年与太谷学派研究》,北京:社会科学文献出版社,2017年,第270-171页。

[49] 韩荣钧:《黄葆年与太谷学派研究》,北京:社会科学文献出版社,2017年,第45页。

[50] “五行”在先秦时本有“五德”之义,见《荀子》及郭店简《五行》篇。至于五德对应五行之说,汉儒董仲舒、扬雄、班固、郑玄等皆有相关论述,至于比配的方式,诸家之说有不同,但这种思维模式是一致的。

[51] 吕凯:《郑玄之谶纬学》,台北:台湾商务印书馆,1982年,第40页。

[52] (清)赵在翰:《七纬》,北京:中华书局,2012年,第479页。

[53] 方宝川编撰:《太谷学派遗书》第1辑第1册,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1997年,第104-105页。

[54] 朱季康:《太谷学派(肇始阶段)与扬州学派关系谈片》,《江南大学学报(人文社会科学版)》2009年第6期,第71-72页。

[55] 《老残游记》的作者刘鹗之子,刘鹗本人也是太谷学派成员。

[56] 方宝川:《太谷学派易学发微》,《南京理工大学学报(社会科学版)》2002年第2期,第91页。

[57] 刘大绅:《姑妄言之》,方宝川编撰:《太谷学派遗书》第3辑第5册,扬州:江苏广陵古籍刻印社,2001年,第2891页。

[58] 刘大绅:《姑妄言之》,方宝川编撰:《太谷学派遗书》第3辑第5册,扬州:江苏广陵古籍刻印社,2001年,第2892页。

[59] 缪篆:《明悳》(上篇),《新民》1935年第1卷第3期,第75页。缪篆著述中,“德”字一律写作“悳”。“悳”据许慎《说文》:“外得于人,内得于己也。从直从心。” 其为“德”之本字。本文在引用缪篆原文时尊重其习惯照录,正常行文时则仍写作通行之“德”字。

[60] 缪篆:《明悳》(中篇),《新民》1935年第1卷第4期,第40-41页。

[61] 缪篆:《明悳》(上篇),《新民》1935年第1卷第3期,第24页。

[62] 缪篆:《明悳》(上篇),《新民》1935年第1卷第3期,第25页。

[63] 参见(宋)程颐:《周易程氏传》,《二程集》(下),北京:中华书局,2009年,第905页;(宋)朱熹:《周易本义》,北京:中华书局,2009年,第154页。

[64] 缪篆:《明悳》(上篇),《新民》1935年第1卷第3期,第25页。

[65] 缪篆:《明悳》(上篇),《新民》1935年第1卷第3期,第26页。

[66] 缪篆:《明悳》(中篇),《新民》1935年第1卷第4期,第42页。

[67] 缪篆:《明悳》(中篇),《新民》1935年第1卷第4期,第43页。

[68] 缪篆:《明悳》(中篇),《新民》1935年第1卷第4期,第43页。

[69] 缪篆:《淇澳诗备五悳说》,《制言》1937年总35期,第9页。

[70] 戴君仁:《谈易》,台北:台湾开明书店,1974年,第4页。

[71] 顾颉刚:《秦汉的方士与儒生》,上海:上海古籍出版社,2005年,第1页。

[72] (清)章学诚:《文史通义》,上海:上海书店出版社,1988年,第1-2页。

[73] 参见郑吉雄:《从乾嘉学者经典诠释论清代儒学的属性》,彭林编:《清代经学与文化》,北京:北京大学出版社,2005年,第252-253页。