唐代以现实生活中的浪漫事迹为题材的传奇小说,最为盛传的当数元稹的《莺莺传》(《太平广记》卷四八八引)。

《莺莺传》又名《传奇》,也许它的原名就是《传奇》。后世因为文中有《会真诗》三十韵,又称《会真记》。这篇传奇约作于贞元二十年(804年)九月。当时杨巨源写了《崔娘诗》,李绅写了《莺莺歌》,传奇与诗相辅相成,成为传奇创作的一种新风气。

在《莺莺传》中,“诗笔”占有重要地位,《莺莺传》中小说人物的诗和书信,更是构成了性格描写和情节发展的有机内容。

《莺莺传》对张生的定位是“多春思”的“风流才子”。他追求的是“物之尤者”,是不寻常的美色。一种渴慕之情使他忍受不了“因其德而求娶”的漫长程序,于是选择了“非礼”的途径来追求莺莺。

这似乎有些轻佻,但这种事在当时是不算过错的,甚至有不少人倾慕这种做派,如宋人王性之《传奇辨正》所说:“微之所遇合,虽涉于流宕自放,然名辈风流余韵,照映后世,亦人间可喜事。而士之臻此者特鲜也。”

《莺莺传》之成为对后世影响最大的传奇,这可能是一个因素。汪辟疆《唐人小说》叙录亦云:“唐人小说,影响于元明大曲杂剧者颇多,而此传最传最广。究其原因,一则以传出微之,文虽不高,而辞旨顽艳,颇切人情;一则社会心理,趋尚在此,观于赵令畤称‘今世士大夫,无不举此为美话’,宋时已然,于今为烈;其流播之故可知矣。”

《莺莺传》暗写了元稹本人年轻时的一段经历。年轻时的元稹,曾经有过一场铭心刻骨的初恋。他们后来虽然未能成婚,但从元稹的一些诗来看,元稹对她的初恋情人(“双文”)是终身怀念的。

如《杂忆五首》云:“今年寒食月无光,夜色才侵已上床。忆得双文通内里,玉栊深处暗闻香。”“花笼微月竹笼烟,百尺丝绳拂地悬。忆得双文人静后,潜教桃叶送秋千。”“寒轻夜浅绕回廊,不辨花丛暗辨香。忆得双文胧月下,小楼前后捉迷藏。”“山榴似火叶相兼,亚拂砖阶半拂檐。忆得双文独披掩,满头花草倚新帘。”“春冰消尽碧波湖,漾影残霞似有无。忆得双文衫子薄,钿头云映褪红酥。”

诗中的“双文”,和《莺莺传》的“莺莺”,指的是同一人。

张生和元稹有所不同的是:元稹经常在诗中表达他对“双文”的思念或怀念,而张生却几乎从未正面加以表达。“后岁余,崔已委身于人,张亦有所娶。适经所居,乃因其夫言于崔,求以外兄见。夫语之,而崔终不为出。张怨念之诚,动于颜色。崔知之,潜赋一章,词曰:‘自从别后减容光,万转千回懒下床。不为旁人羞不起,为郎憔悴却羞郎。’竟不之见。后数日,张生将行,又赋一章以谢绝之:‘弃置今何道,当时且自亲。还将旧来意,怜取眼前人。’自是,绝不复知矣。”

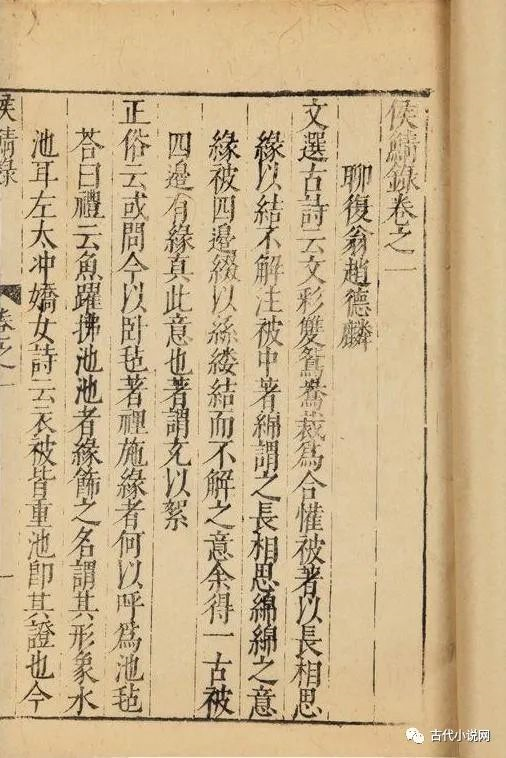

《莺莺传》的这一结局引发了巨大争议。宋代的何东白说:崔、张“始相遇也,如是之笃;终相失也,如是之遽”。(见宋赵令畤《侯鲭录》卷五)

言下之意是说:如果崔、张真的感情甚“笃”,就不会突然分手;既然突然分手,就表明他们的感情并不是那么深厚。但逍遥子(可能即赵令畤)认为:“崔之始相得,而终至相失,岂得已哉!如崔已他适,而张诡计以求见,崔知张之意,而潜赋诗已谢之,其情盖有未能忘者矣。乐天曰:‘天长地久有时尽,此恨绵绵无尽期。’岂独在彼者耶!”(见宋赵令畤《侯鲭录》卷五)

蒋瑞藻《小说考证》引《闲居杂缀》亦云:“观‘弃置’一诗,有‘怜取眼前人’之句,则是元稹已取韦氏之后,其词虽怨,而相怜之意,殆犹未尽。”

赵令畤还有感于崔、张有情人未成眷属的悲剧作了一支鼓子词:“镜破人离何处问。路隔银河,岁会知犹近。只道新来消瘦损,玉容不见空传信。弃置前欢俱未忍。岂料盟言,陡顿无凭准。地久天长终有尽,绵绵不似无穷恨。” (见宋赵令畤《侯鲭录》卷五)

在他看来,崔、张始终是一对有情人,惟其如此,他们“终至相失”的结局才是悲剧性的。这个看法,导致了后世崔、张故事的两种结尾设计:

一以金董解元《西厢记诸宫调》、元王实甫《西厢记》杂剧为代表,让有情人终成眷属;一以《不了缘》杂剧为代表,让崔、张永远处于不能相见的痛苦思念之中。这些情况表明,崔莺鸾在后世读者中所引起的关注是别的唐代小说人物所不能比拟的。

是什么压力迫使崔、张不得不分离呢?《莺莺传》没有正面叙述,但其侧面暗示仍算得清晰有力。

《莺莺传》强调:莺莺在私下与张生结合后,她并不奢望张生正式娶她;她说出的反倒是这样的话:“既见君子,而不能(以礼)定情,致有自献之羞,不复明侍巾帻。没身永恨,含叹何言!”

这说明,在元稹那个时代,“私奔”是上流社会所严厉禁止的。白居易的新乐府以关注重要社会问题著称,其中一篇《井底引银瓶》即以“止淫奔”为宗旨。

中国古代的门第婚姻强调“父母之命、媒妁之言”,其实就显示了习惯法的重要性。不遵守习惯法,不仅得不到双方父母的认可,因为没有“父母之命”,而且会受到社会舆论的指责,因为没有“媒妁之言”。

“父母之命”和“媒妁之言”,代表了家族和社会的认可,这种认可是妇女婚后地位的基本保障。

女子不遵守习惯法,私奔成家,最终被公婆驱逐,乃是一件正常不过的事情。而莺莺呢,则是明知她的私奔得不到婆家和社会的容忍,主动断绝了与张生的联系。莺莺的判断是,当面对来自家庭和社会的巨大压力时,张生一定会因为承受不住而抛弃她。

莺莺是一个自尊心极强的人,与其等着被人休弃,还不如自己放弃的好。如陈寅恪《柳如是别传》第五章《复明运动》所说:“噫!吾人今日追思崔张杨陈悲欢离合之往事,益信社会制度与个人情感之冲突,诚如卢梭王国维所言者也。”

站在现代人的立场来看,张生迫于社会压力而抛弃莺莺,也是不能谅解的。唐人对此倒是较为宽容。唐明皇迫于马嵬兵变,让杨贵妃自缢而死,唐人并未予以深责,倒是对他“空做一朝天子,竟成千古忍人” 的境遇给予了同情,或者像李商隐那样长叹一声:“如何四纪为天子,不及卢家有莫愁”(《马嵬》)。

比照李商隐的这种态度,或许可以说:张生也和唐明皇一样令人同情,他是一个被外在力量所支配的悲剧人物。赵令畤将张、崔与李、杨并论,确有见地,也确有理由。

不过,张生之所以遭到今人唾弃,不仅在于他未能顶住社会压力,对莺莺始乱终弃,更在于他把自己的这个举动说得理直气壮。张生站在一个道德制高点上,对莺莺作了这样的宣判:“大凡天之所命尤物也,不妖其身,必妖于人。使崔氏子遇合富贵,乘宠娇,不为云为雨,则为蛟为螭,吾不知其所变化矣。昔殷之辛,周之幽,据万乘之国,其势甚厚。然而一女子败之,溃其众,屠其身,至今为天下僇笑。予之德不足以胜妖孽,是用忍情。”

这些话出自元稹的替身——张生之口,与白居易新乐府《古冢狐》所说“褒妲之色善蛊惑,能丧人家覆人国” 旨趣相同。并且,张生也同白居易另一篇新乐府《李夫人》一样,特别强调“尤物惑人”的危险性,坦承“德不足以胜妖孽”,只要和莺莺在一起,他就抗拒不了莺莺的魅力;而“是用忍情”则是白居易《李夫人》“不如不遇倾城色”的另一种说法,所谓“不见可欲而心不乱”是也。要“不见可欲”,最好的办法当然是断绝来往。

张生将莺莺与褒姒、妲己相提并论,他的“忍情”就不仅不是错误,还是“政治正确”的表现:如果一个帝王不沉溺于女色,人们必然会大加赞许;而张生迷途知返,理性地控制自我感情,当然也应该赢得赞许,因为两者的性质是一样的。

所以,《莺莺传》在张生发表“忍情”之论后,说“于是坐者皆为深叹”、“时人多许张为善补过者”,从其情节逻辑来看,足以自圆其说。

元稹也许没有想到,正是张生这个“政治正确”的说法,招致了今人对张生的唾弃,鲁迅《中国小说史略》所谓“篇末文过饰非,遂堕恶趣”,几乎就是今人的共识。就人之常情来说,张生的说法的确是不能接受的,今人对张生的唾弃,乃是一种情理之中的自然反应。

不过,这里需要反向思考一下的是:为什么今人不约而同地唾弃张生,而《莺莺传》中的“时人”却赞许张生为“善补过者”?

原来,元稹的同时代人所欣赏的,与其说是张生这些话的内容,不如说是《莺莺传》引出这些话的技巧:《莺莺传》是作为“张生”的故事来讲述的,张生虽然有元稹的影子,而元稹却可以超然于张生之外。他把张生、莺莺的故事和唐代政治生活中的敏感话题嫁接在一起,意在获得一种机锋侧出的风趣,带有玩笑意味。

在唐代的政治生活中,从武则天、韦后到杨贵妃,“女祸”绵延不绝。一个中晚唐时期的文化精英,如果他不甘于在政治生活中被边缘化,几乎都要围绕这个话题发声。所以,当白居易发起新乐府运动、大量写作新乐府时,其中就有几篇聚焦于“女祸”,如《李夫人》《古冢狐》等。

《莺莺传》是一篇描写儿女之情的传奇小说,并不负有补察时政之责。但一个传奇小说的作者,如果能把舆论兴奋点纳入所“议论”的话题,将严肃与调侃两个极端巧妙融合,就有望获得一种出其不意的幽默感。元稹写作《莺莺传》,确乎有意制造这种游戏效果。可惜时过境迁,今人已经很难体会这种玩笑意味了。